Wie in vielen anderen Teilen der Erde ist auch unsere heimatliche Landschaft das Ergebnis verschiedener Naturkräfte. Die natürliche Lage von Werder ist in kleinen Höhenzügen eingebettet. Östlich, nicht weit hinter dem Nachbarort Schlewecke erhebt sich der Hainberg bis auf eine Höhe von 220m ü.NN. Im Westen die Harplage und ganz in der Nähe verläuft der Höhenzug des Weinbergs im Norden von uns mit einer Höhe des „Reesberg“ von 281m ü.NN und des „Buchberges“ 255m ü.NN. Über den Letzteren verlief der alte Amtsgerichtsweg von Hackenstedt über Werder nach Bockenem. Etwa 500 m nördlich von der Bönnier Schlackenmühle, an der mächtigen Esche, führte bis 1995 ein Steg über die Nette weiterführend durch das Bockenemer „Bruch“ zum Amtsgericht in Bockenem (Gaus Landesaufnahme 1834-40 Fürstentum Hildesheim). Diese offene Beckenlandschaft um die Stadt Bockenem, in die Werder seit 1974 eingemeindet wurde, wird der „Ambergau“ genannt.

Der flachwellige Landschaftsraum erhielt seine Prägung durch den kleinen Fluß Nette ein Gewässer II. Ordnung und ist der größte linke Nebenfluß der Innerste. Sie entspringt am westlichen Harzrand südlich von Seesen bei Herrhausen und fließt in einer Länge von rd. 44 km von Süden nach Norden. Ihr Quellgebiet liegt auf rd. 200 m über NN, ihre Mündung in die Innerste bei Derneburg auf etwa 90 m über NN. Mit einer durchschnittlichen Talbreite von 350m fließt sie von Süden nach Norden durch den Ambergau auf einer Einzugsgebietslänge von etwa 33 km liegt der Ort Werder mitten im Überschwemmungsgebiet.

Das durchschnittliche Talgefälle beträgt auf dieser Strecke ca. 3,2 ‰.

Dabei werden zahlreiche Nebenflüsse und Bäche von ihr aufgenommen:

Von Osten die Schildau, den Ahlerbach, den Hagenbach, den Ortshäuser Bach, die Beffer, den Sennebach.

Von Westen die Lutter, den Schlörbach, den Bönnier Bach, den Sottrumer Bach und genannt sei hier bei Werder noch der Rottebach, dessen Quelle im Ort Bültum, ca.drei Kilometer westlich von Werder gelegen, entspringt.Sein Einzugsgebiet umfaßt 14,5 Km2

Bis 1948 durchfloß der Rottebach Werder in der jetzigen Wasserburgstraße. Dieser wohl unerträgliche Zustand für die Anlieger wurde aufgehoben, indem er bei der Seperation (Flurneuordnung) 1848 westlich, dann nordöstlich am Ort abbiegend vorbei in die Nette geleitet wurde. Sein Einzugsgebiet von 14,26 km² brachte den Einwohner•innen bei Starkregen weiterhin Überschwemmungen.

Der Hauptverursacher der häufigen Überschwemmungen in Werder blieb aber die Nette. Entlang der Gemarkung Schlewecke bildet sie den östlichen Rand der Gemarkung Werder und zieht mäandernd etwa in der Mitte der Niederungsfläche auf einer Höhe von 104 m über NN weiter durch den nördlichen Ambergau bis sie bei Derneburg von der Innerste aufgenommen wird.

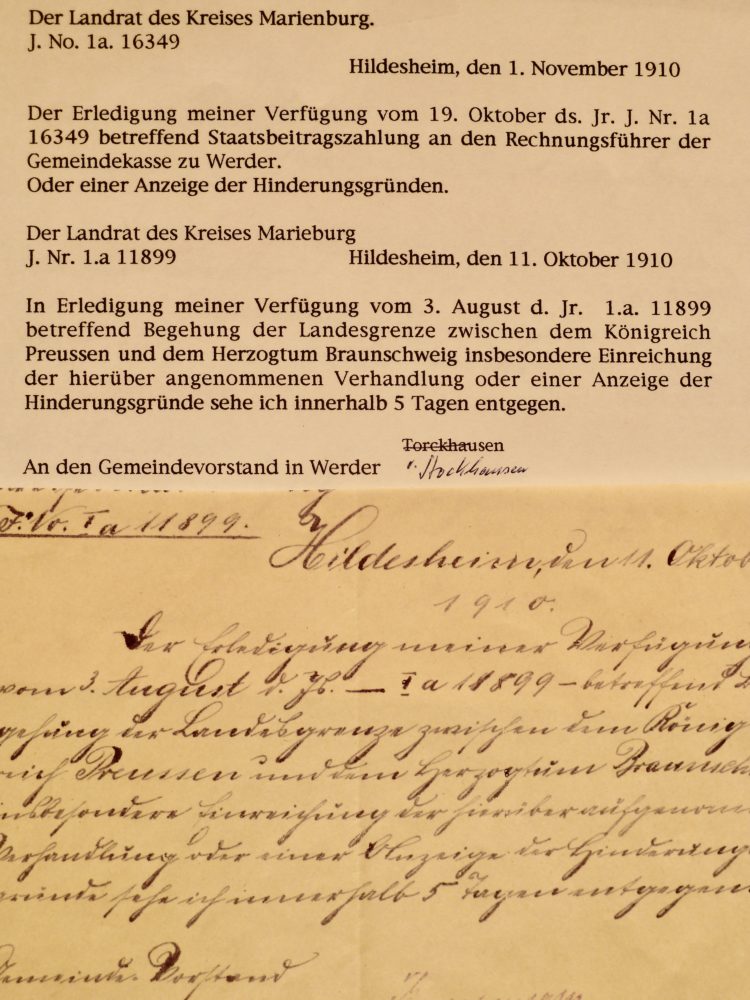

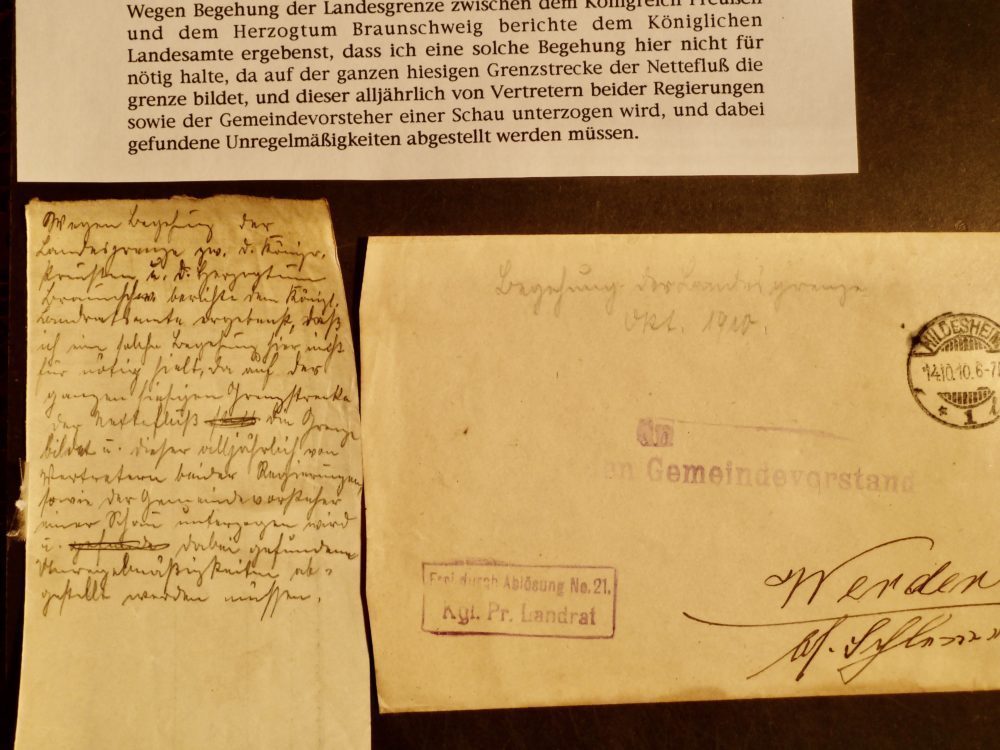

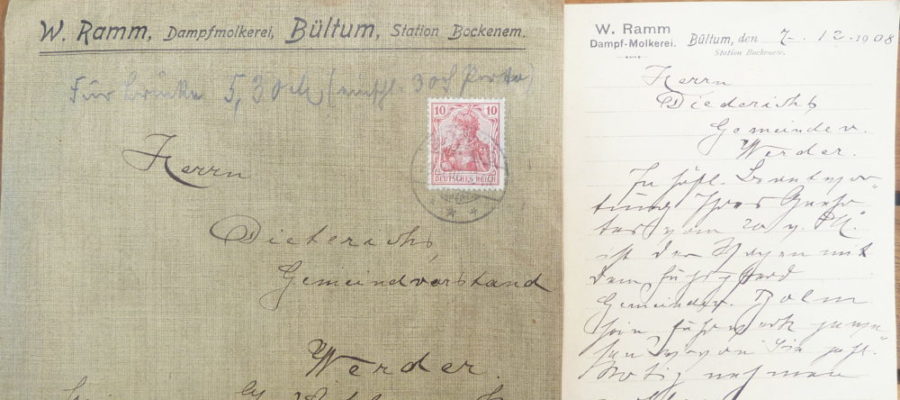

Ein handschriftlicher Briefverkehr belegt, die Nette war 1910 noch ein Grenzfluß zwischen zwei Ländern im Ambergau.

Der kleine Fluß Nette bildete 1910 noch die Landesgrenze zwischen dem Königreich Hannover und dem Herzogtum Braunschweig, zwischen der heutigen Gemarkungungsgrenze Werder – Schlewecke verlief zu damaliger Zeit die Landesgrenze Dreifünftel zu Zweifünftel im Grenzfluß Nette zum Vorteil auf Hannoverscher Seite, und die Werderaner hatten ein Fischereirecht in der Nette.

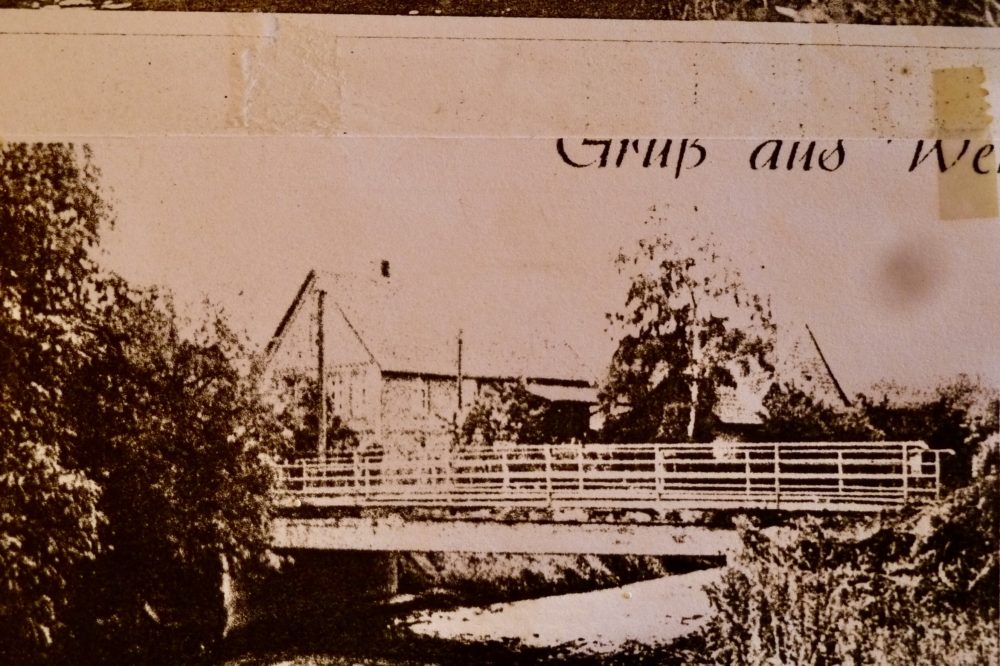

Überqueren wir den Fluß auf dem Weg nach Schlewecke müssen wir über die 1934 erbaute Brücke, die bis dahin ein Übergang für Fuhrwerke aus starken Holzbohlen war.

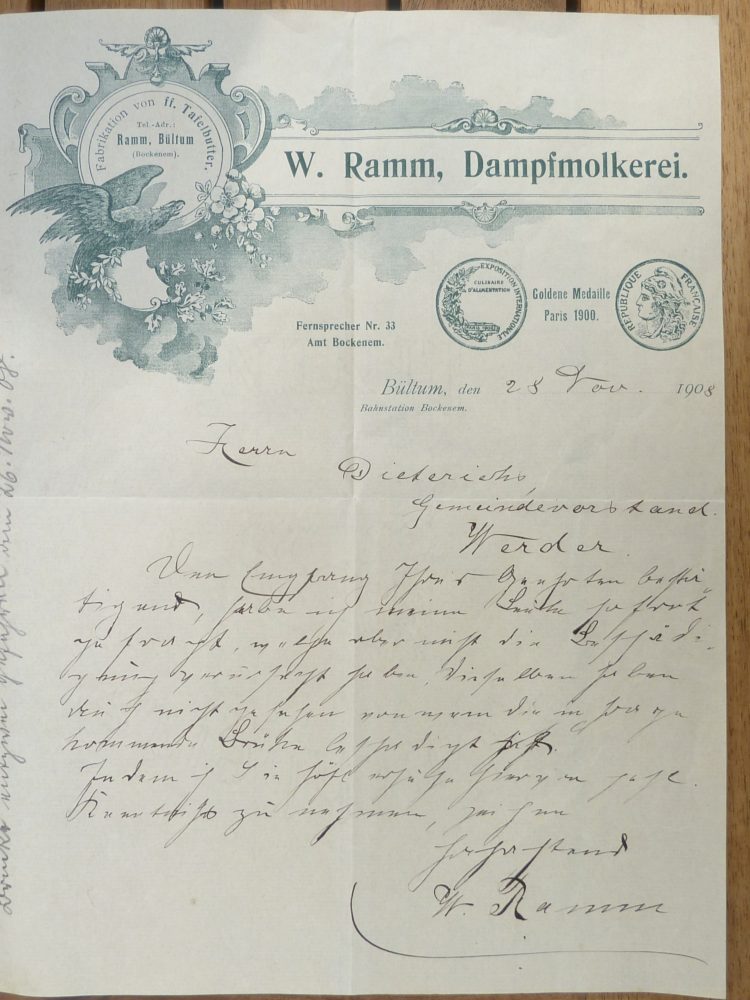

Schriftverkehr zwischen Gemeindevorsteher aus Werder und dem Molkereiunternehmer aus Bültum über die zerfahrene Nettebrücke.

(Entstammt auch aus dem Bodenfund in Werder)

Herrn

Diederichs Gemeindevorstand Bültum, den 28.Nov.1928

Werder

Den Empfang Ihres geehrten bestetigend. habe ich meine Leute sofort

gefragt, welche aber nicht die Beschädigung verursacht haben.

Dieselben haben auch nicht gesehen von wem die in Frage kommende

Brücke beschädigt ist.

Indem ich Sie höflich. Ersuche hiervon Höflichkeit. Kenntnis zu nehmen,zeichne

hochachtend

W. Ramm

Bodenfund

Brücke entzwei gefahren am 26.Nov.08

Herrn Diederichs Gemeindev.

Werder

b. Schlewecke.

Bültum,den7.12.1908

Herrn Diederichs Gemeindev.

Werder

In höflk. Beantwortung Ihres geehrtes vom 20.v.M. ist der Wagen mit dem Fuhrpferd Gemeindev. Bolm sein Fuhrwerk gewesen wovon Sie zu fr. Notiz nehmen wollen.

Hochachtungsvoll

Die Bahnstation

Die Dampfmolkerei W. Ramm in Bültum hatte im Nebenbetrieb noch eine

Schweinemastanlage, die bei einem Molkereibetrieb wertvollen nicht verkäuflichen Nebenprodukte wurden wohl durch den Schweinemagen noch gut verwertet, man brachte daher in gewissen Abständen mit Fuhrwerken aus dem Ort die Tiere zur Verladung zum Bahnhof. Um die Bahnstation (Schlewecke-Nette)zu erreichen, musste in Richtung Schlewecke die Nette über eine Holzbrücke überquert werden.

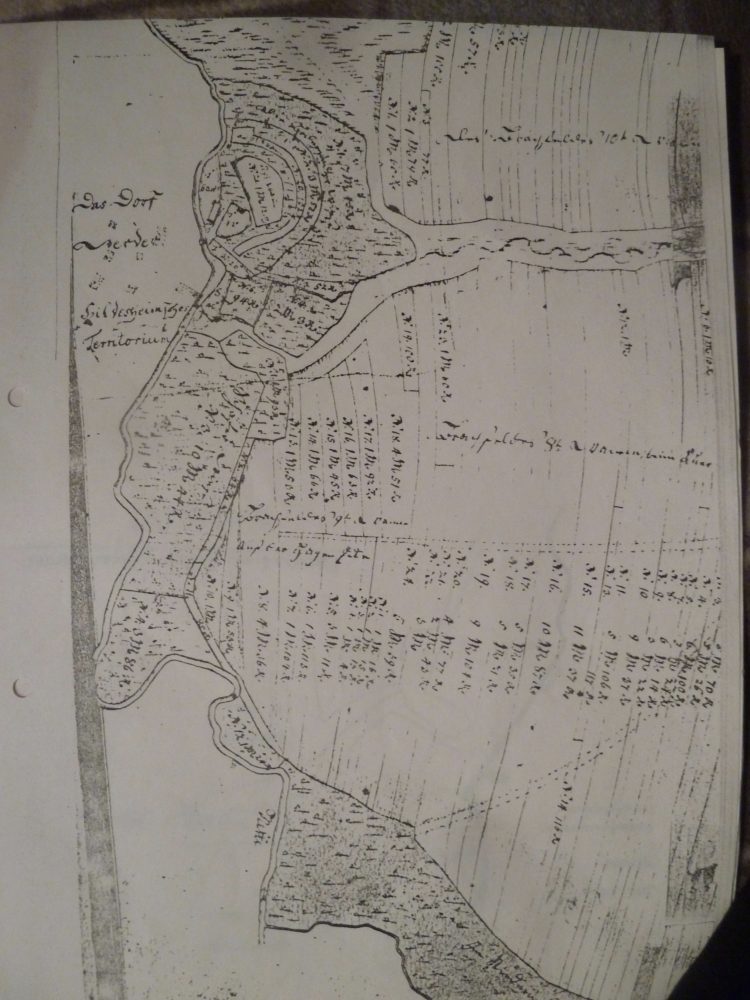

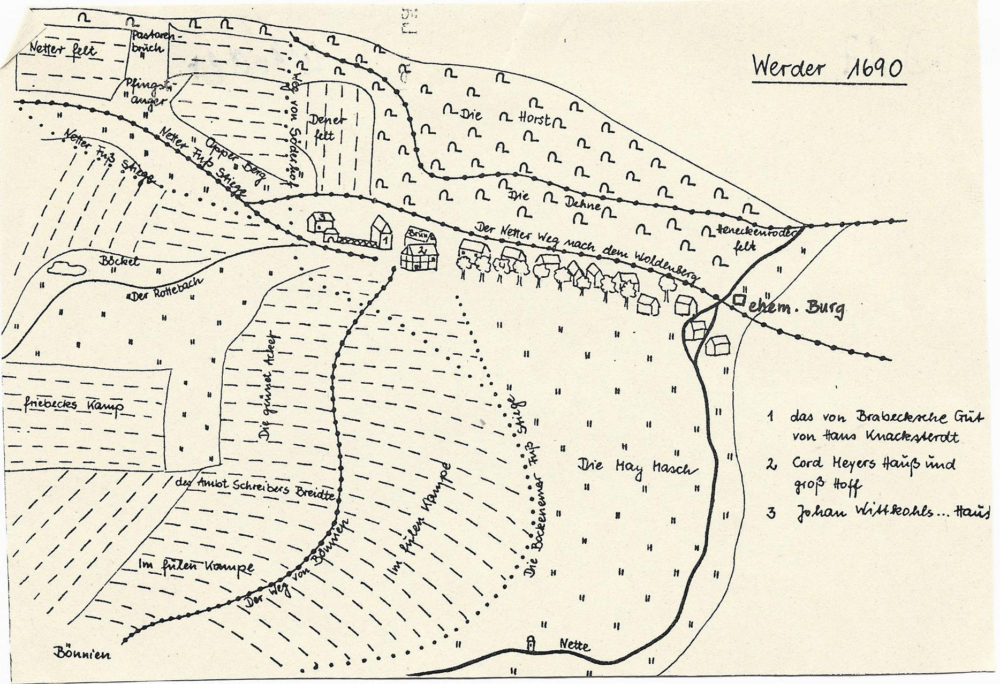

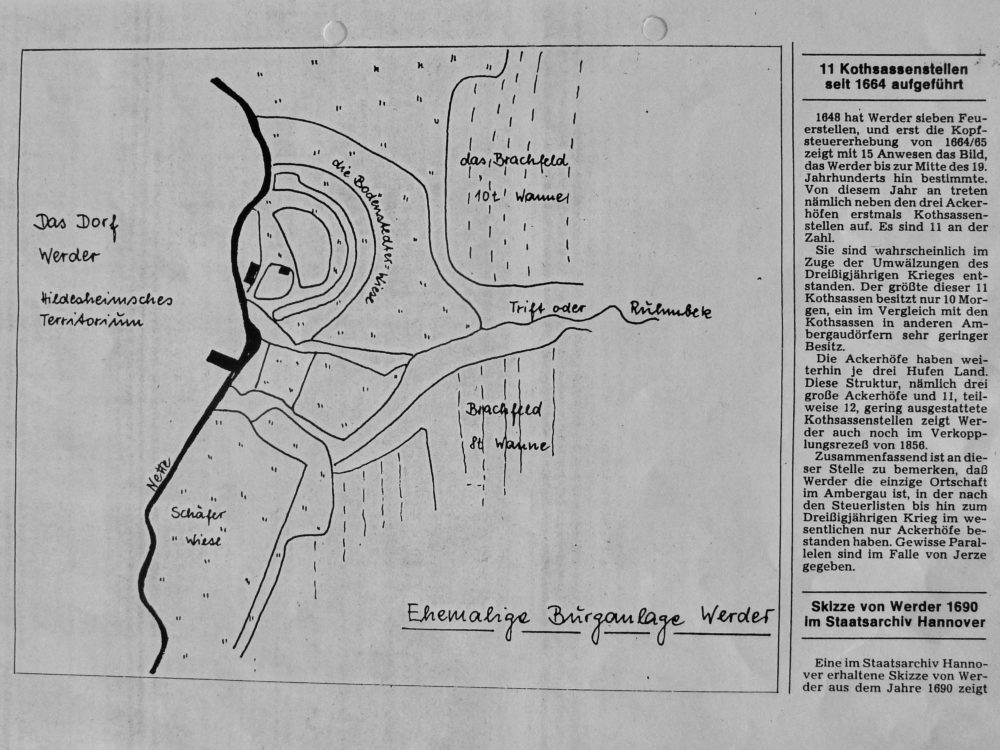

Die Flur Werder ( Alte Karte von 1759 wurde 1842 überzeichnet)

Über die Brücke in Richtung Schlewecke auf der linken Seite war unter der alten Flurbezeichnung „Die Bohsterwiesen“ von 1759 die alte Burganlage verzeichnet, von dem auf dieser Karte des 18.Jh.vorhandenen halbrunden, nach Westen offenen, im Osten dem Ruhmbach von Schlewecke kommend umflossenen Wall mit Gräben auf einer ehem. Insel der Nette (im Westen) ist nichts mehr vorhanden. Rechts oder südlich der jetzigen Ruhmbachstraße K 310 liegt die Schäferwiese. Südwestlich erstreckt sich die Grenze bis an die Gemarkung Bönnien und enthält Bezeichnungen, wie “Am Hütteberg“. Aufgrund von Schlackenfunden, konnte unser Heimatforscher Manfred Klaube in unserem Gebiet Verhüttungsstellen ausmachen, deren Ursprung aus der Erzverhüttung im frühen Mittelalter aus dem Rammelsberg bei Goslar stammen.

Daher warscheinlich die Namensgebung der Flurbezeichnungen:

weiter zum „Grundacker“, „Kurzenkampe“,

“In den Langen Breiten“, „Über der Wanne“ (Agrarstrukturkarte von 1841-1842) und liegt auf 116m ü.NN. Von dieser Höhe deutlich gekennzeichnet ist der von Westen nach Osten verlaufende Schichtenwasserbereich. Dieser Bereich und westlich bis nordwestlich der Geländekehle wird vom Rottebach durchzogen und wird

„Auf dem Bökel“, “Über dem Pippelbruch“, „Der Sandkamp“, “Der Wolleanger“ oder “Hinter dem Dorfe“ genannt.

Foto wurde aus dem Bericht von Manfred Klaube über Stätten und Relikte der früheren Buntmetallerzverhüttung im Ambergau entnommen.

Südlich wird die Erhebung 116m ü.NN von entkalktem und lehmigen Löß, der westlich von Sand und Schotter nordischer Herkunft der ersten Eiszeit bedeckt, aufgebaut. Nach Norden läuft Sand und Schotter aus. Hier steht eine Deckschicht aus Löß und Auelehm von bis 1,20 m Mächtigkeit. Es folgt in feiner Kornstruktur in einer Mächtigkeit bis 70 cm Wellerkalk. Dieser Wellerkalk ist in verschiedenen Schichten wasserführend. Das Schichtenwasser tritt erst in der Rottebach- und Netteniederung teilweise an die Oberfläche, wenn die Deckschicht aus Löß dies in ihrer Mächtigkeit zulässt (konnte beim Bau des neuen Rottebachs gut verfolgt werden). Unter dem Wellerkalk, wie bei den Teichanlagen in der „Maymasch“ für die Leichgewässerzu zusehen war, steht eine wasserundurchlässige blaugraue Tonschicht, mit der die Verwallung um den Ort (Hochwasserschutz 1995) abgedichtet wurde.

Nördlich von Werder, in der jetzigen Flur 2 steigt das Gelände auf bis zu 157m ü.NN zur Landstraße 493 Nette-Henneckenrode (Lönsweg) an. In der Hangfläche haben kleine Bachläufe Einkerbungen gebildet. „Das Wolleland“, “Der Breiberg“, „Das Krummebruchsfeld“ und dem „Kleinen Breiberg“ fließt der „Raabenbeek“ (seine Quelle tritt zur westlichen Gemarkungsgrenze von Werder zur Netter in der selbigen Gemarkung aus) unter dem Breibergsweg, entlang der „Trift“, und Henneckenroder Weg hindurch in die Nette.

Nördlich dieser Fluren, getrennt durch den Tillweg schließen sich der „Till“, “Die Dehnegrundbreite“ und „Sandbrink“ an. Die Flurstücke „Über der Masch“ und „Am Haselberge“ liegen westlich des Weges nach Henneckenrode und neigen sich von West nach Ost.

Aus dem Waldgebiet „Meuert“ kommend zwischen Haselberg und „Griehn“ entlang am „Krome“ (wo jetzt das Klärwerk steht) und gegenüber „Vor dem Baukswohren“ durch die „Möhlenworth“ fliest der „Barenbeek“ und mündet in den Henneckenroder Graben, der von den Wiesen „Im Ellerbruch“ und „Die Masch“ als Vorfluter genutzt wird. Vor der Flurneuordnung1842-1848 mündete der „Barenbeek“ fließend zwischen“Die Masch“ und der „Netter Masch“ entlang in die Nette.

„Dabei wird indes bemerkt, dass in solchem Plane auch die Ermittelung der Entschädigung des Gutes und der Gemeinde zu Henneckenrode, für den eingerichteten Abzug durch die Feldmark vor Henneckenrode sowie die Ausgleichung der Gemeinden Werder und Nette wegen des Beitrages zu derselben, ungleichen die damit in Verbindung gebrachte Hütungs-Aufhebung.„

Im Recess auf Seite 3 §1

Diese Karte stammt aus einem Bodenfund der 2020 abgerissenen Gastwirtschaft, im Volksmund (Beims Höhle) in Henneckenrode und ist im Besitz des derzeitigen Gutspächter, von ihm wurde sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Östlich, auf dem Foto rechts vom Henneckenroder- „Abzugsgraben“, liegt eine Enklave der „Netter-Wiesen“ in der Gemarkung Werder. Über die ca. 20 ha wurde am 31.7.1992 ein Angliederungsvertrag zwischen der Jadgenossenschaft Werder und Nette erstellt, somit darf jagdlich gesehen die Fläche von dem Jagdpächter der Werderaner-Jagd begangen werden. Im Zuge der Verwallung um Werder 1995 wurden sämtliche Wiesen um den Abzugsgraben und auch südlich von Werder die „Maymasch“ von der Paul Feind Stiftung und dem Ausbauverband (Nette) zur Renaturierug aufgekauft und mit Ackerflächen oder Entgeld entschädigt. Die Wiesen dienen zum Teil als Ausgleich der Verwallung für den Hochwasserschutz um den Ort.

Nach der Umwallung wurde der Ort zur Insel.

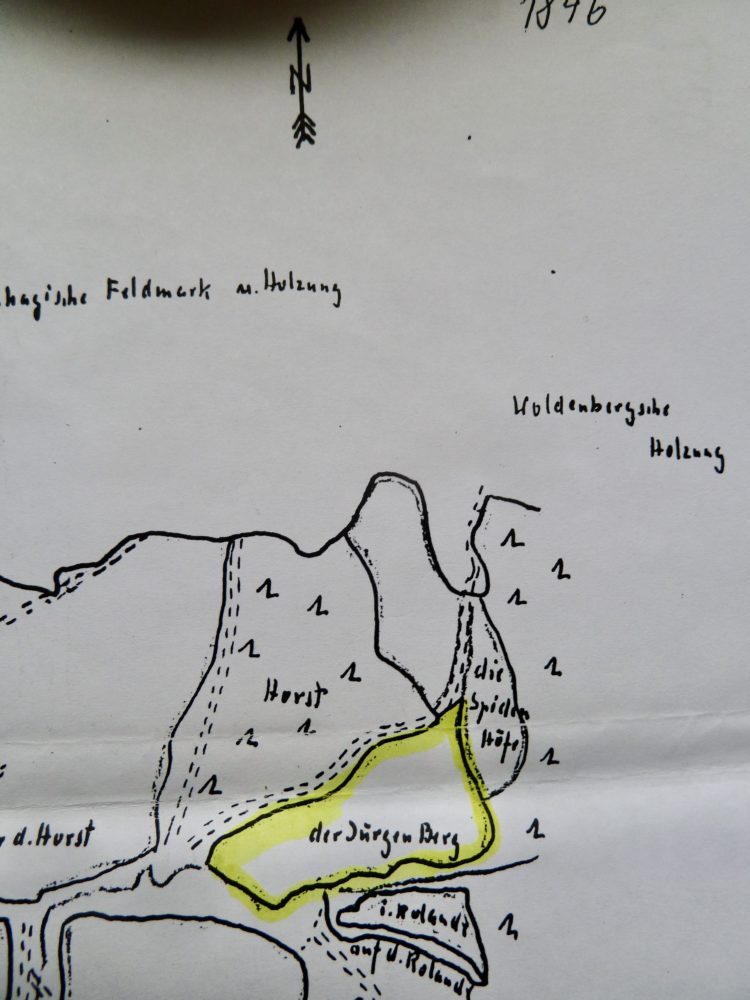

Die Reihelaute aus Werder erstreiten sich Eigentumsrechte einer

Enklave in Schlewecke.- Am Jürgen Berg-

Dieses Foto wurde im Juni 2023 gemacht: Das bezeichnete Gebiet liegt in Abt. 8 nahe am Quellgebiet des Osterbach der Forst Schlewecke.

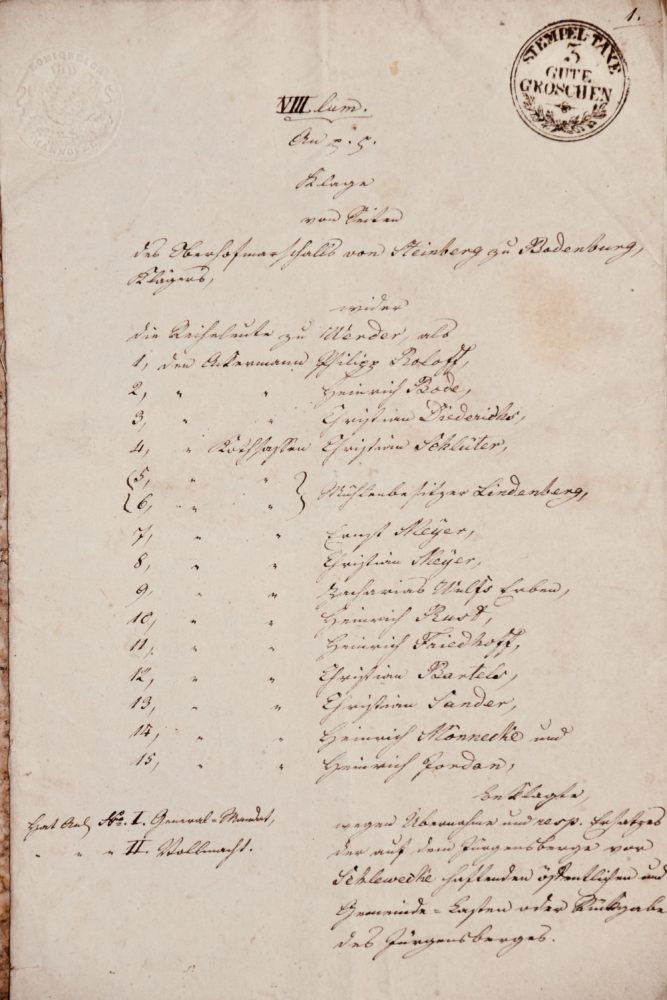

Die Reihelaute zu Werder als

- 1. Den Ackermann Philipp Roloff

- 2. “ “ Heinrich Bode

- 3. “ “ Christian Diederichs

- 4. “ Kotsassen Christian Schlüter

- 5. “ “ ) Mühlenbesitzer

- 6. “ “ ) Lindenberg

- 7. “ “ Ernst Meyer

- 8. “ “ Christian Meier

- 9. “ “ Zacharias Wolf Erben

- 10. “ “ Heinrich Rust

- 11. “ “ Heinrich. Friedhoff

- 12. “ “ Christian Bartels

- 13. “ “ Christian. Sander

- 14. “ “ Heinrich Mönnecke und

- 15. “ “ Heinrich. Jordan

Beklagte

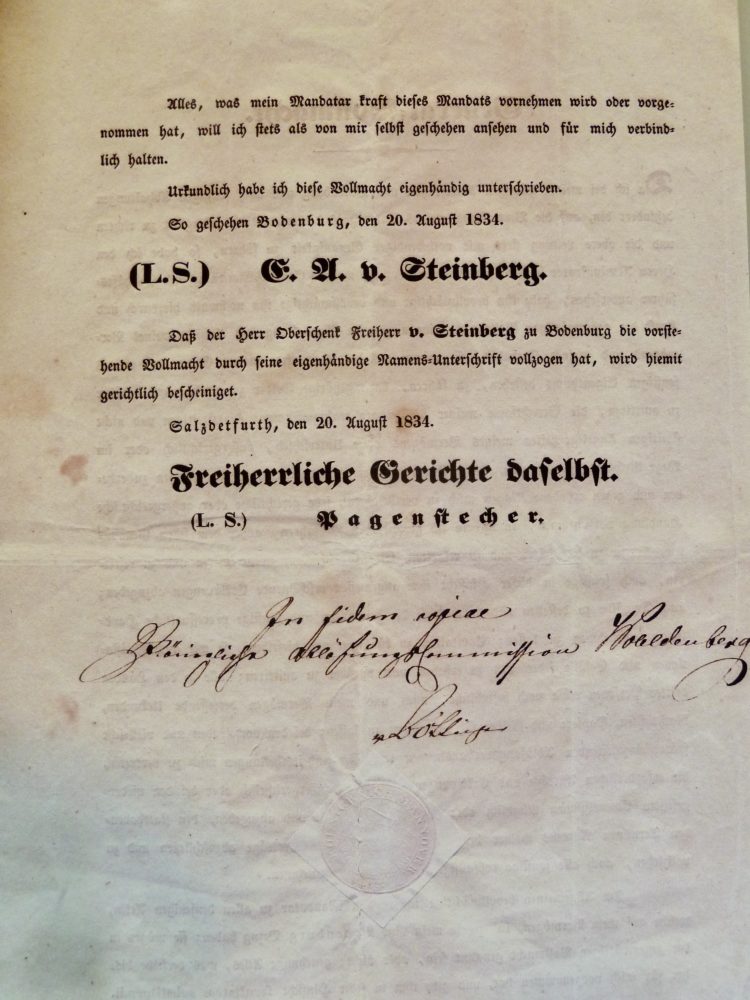

hat Anl. Nr.I General = Mandant gegen Übernahme und resp. Ersatzes der auf dem

hat Anl. Nr.II Vollmacht Jürgensberge vor Schlewecke haftenden öffentlichen und

Gemeinde= Lasten oder Rückgabe des Jürgenberges.

Seite 2

Der Kläger ist Inhaber des adlichen Hauses Bodenburg und gehört in dessen Güter=Conplex eine auf Schlewecker Feldmark gelegene 27 Morgen 50 Ruthen haltende Parcelle, der Jürgensberg genannt, welche von Zeiten an die 15 Reiheleute zu Werder, deren Nachfolger die Beklagten sind, gegen ein jährliches Aequivalent von 45 Stücke Gänse, die aber später mit 8 rß 18 gn Cour.: Münze abgeführt wurden, ausgethan und unter ihnen selbst vertheilt ist oder welche doch die Beklagten als Reiheleute besitzen und wovon sie seit undenklichen Zeiten jährlich 45 Stück Gänse oder 8 rß 18 gn Cour.: Münze an jenes Haus prästiren müssen. Sothanes Grundstück war früher mit keinerlei Abgaben und Herzoglich braunschweigische Verordnung vom 29ten October 1821 aber wurde jede Abgabenfreiheit und Exemtion aufgehoben und in Folge davon jenes Grundstück seit 1832 mit den gewöhnlichen öffentlichen und Gemeinde=Lasten belegt, waren die jährlichen Contribution allein 10rß 18gn 1d Cour: Münze beträgt. Die Beklagten glauben nun, nach dem obigen Verhältnisse ein bleibendes Recht, sei es ein Meier=oder Erbenzins=oder sonst dingliches Recht, an dem fraglichen Grundstücke zu haben, und willigen Kläger auf ein solches nicht streitig machen; allein denen sind sie nach bekannten Rechten auch

Seite 3

unstreitig verpflichtet, die darauf haftenden Abgaben und lasten zu tragen, und hat deshalb Kläger keine Verbindlichkeit. Der inzwischen solches Grundstück nach der Dorf,=Feld=und Wiesenbeschreibung von Schlewecke noch auf den Namen der Herrn von Steinberg zu Bodenburg verzeichnet steht und der gleichen Beschreibungen gerade öffentlichen Abgaben und Lasten wegen im Herzogthum Braunschweig aufgenommen sind: so konnte sich Kläger um so weniger entwehren, bislang die darauf gelegten öffentlichen und Gemeinde=Lasten abzuführen, als sich Beklagte mehrfacher Aufforderung ungeachtet nichtdazu verstehen wollen, das fragliche Grundstück in den betreffenden Steuerrollen auf ihren Nahmen umschreiben zu lassen. Wenngleich nun Kläger aus der Berichtigung der früheren Exemtensteuer hier keine Ansprüche geltend machen will, so kann er sich doch nicht veranlasst sehen, die auf das fragliche Grundstück seit 1832 gelegten ordentlichen öffentlichen und Gemeinde=Lasten, welche jährlich mehr, als die ihm davon zukommende Zinse ausmachen, zu tragen, und muss vielmehr darauf dringen, daß solche von den Beklagten übernommen und ihm die deßfallsigen Auslagen erstattet werden. Sollten die Beklagten gleichwohl ein bleibendes dingliches Recht als Nutznießer, Erbenzins=oder Meierleute und dem fraglichen

Seite 4

Grundstücke nicht haben wollen, so waren sie unzweifelhaft verbunden, dieses nach vorgängiger Aufkündigung des obenwährten Verhältnisses zurückzugeben. Es ist ihnen deßhalb mehrfach und namentlich noch in in Jahren 1838 und 1841 die Aufforderung zugegangen, die auf das fragliche Grundstück gelegten ordnungsmäßigen öffentlichen und Gemeinde=Lasten zu übernehmen und dem Kläger die deßfallsigen Auslagen zu erstatten oder das Grundstück selbst liegen zu lassen und zu restituieren, allein sie wollen sich wieder zu dem Einen, noch zu dem Anderen verstehen und sieht sich deshalb Kläger genöthigt, klagbar zu werden und ein Königliches Hochlöbliches Amt nach bekannten Rechten zu bitten.

Zur Instruktion der Sache baldigst Termin anzusetzen und dazu Beklagte hub praejudicis vorladen zu lassen, instructa causa aber zu erkennen, daß dieselben schuldig seien, die auf das fragliche Grundstück gelegten öffentlichen und Gemeinde=Lasten zu übernehmen und ihm, dem Kläger die deßfallsigen seit dem 1sten Januar 1832 gemachten und ferner zu machenden Auslagen sammt Verzugszinsen zu 5 proCent

Seite 5

vom Tage den insinuirten Klagen und resp. der künftigen salva liquidatione Auslage zu ersetzen oder ihn das fragliche Grundstück samt fractibes perceptis und percipiendis von Zeit der insinuiirten Klage zurückzugeben, auch ihm die Kosten dieses Prozesses zu erstatten.

Durch das General=Mandat

Hub Nro. II

der unterzeichnete Anwalt ad acta legitimirt, auch daneben der Zehntmaler Haupt zu Werder zum procurator in Coco bestellt und gehorsamst gebeten:

den Beklagten die Bestellung eines gemeinschaftlichen Mandatars bis zum nächsten Termine bei Vermeidung, daß ihnen sonst die entstehenden Mehrkosten zur Last fallen würden, aufzugeben.

Dehuper p.p.

A. Wiederholt

Nach diesem Eintrag zu urteilen, haben die 15 Reiheleute aus Werder wohl den Prozeß gewonnen.

Auf Seite 84 Punkt 5 im Reces von Schlewecke ist 1849 eingetragen:

An dem gemeinschaftlichen Ackerlande auf dem Jürgenberge. Dies Ackerland ist gemeinschaftliches Eigentum der 15 Reiheeinwohner zu Werder gewesen, und ist bei der Seperation, nach den festgestellten Anrechten daran vertheilt.

Die in der Liste aufgeführten Reiheleute aus Werder sind bei der Seperation (Flurneuordnung) nach dem Hagen (Gemarkung Schlewecke Flur 4 ) an die Gemarkungsgrenze von Werder) verlegt worden.

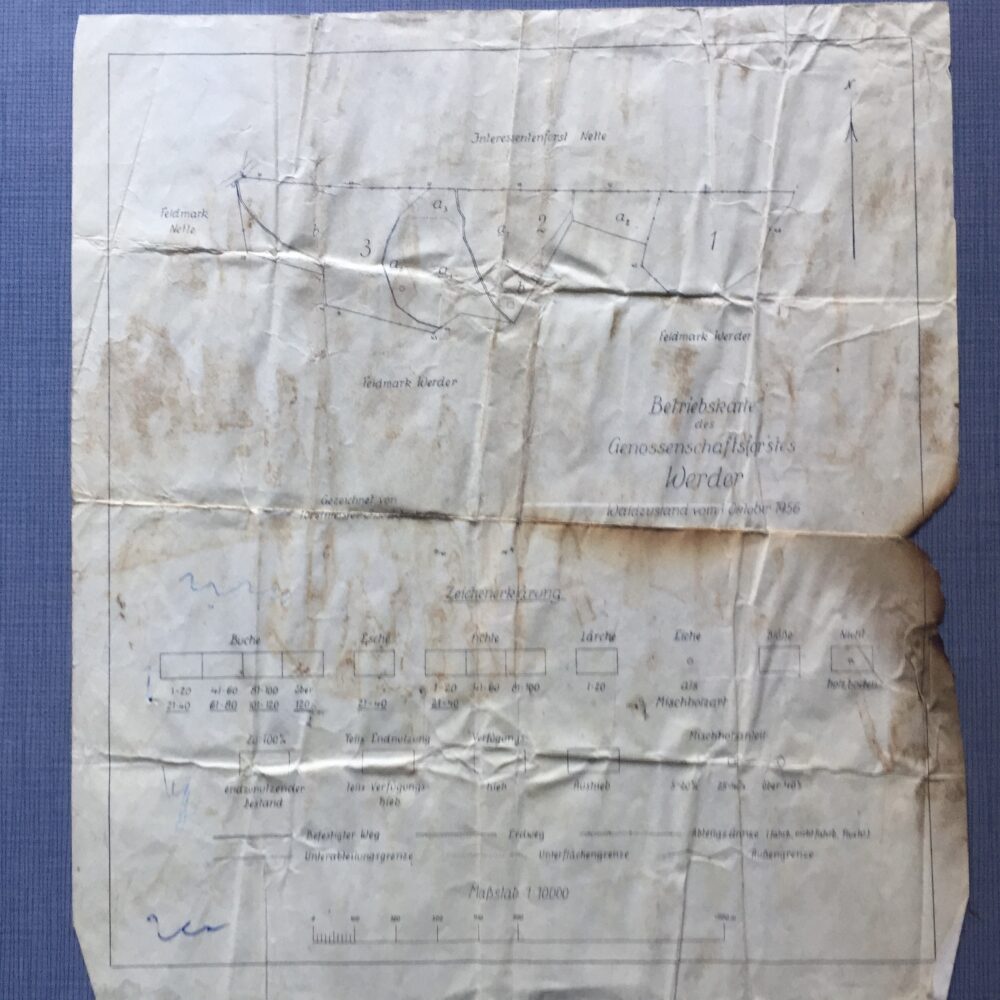

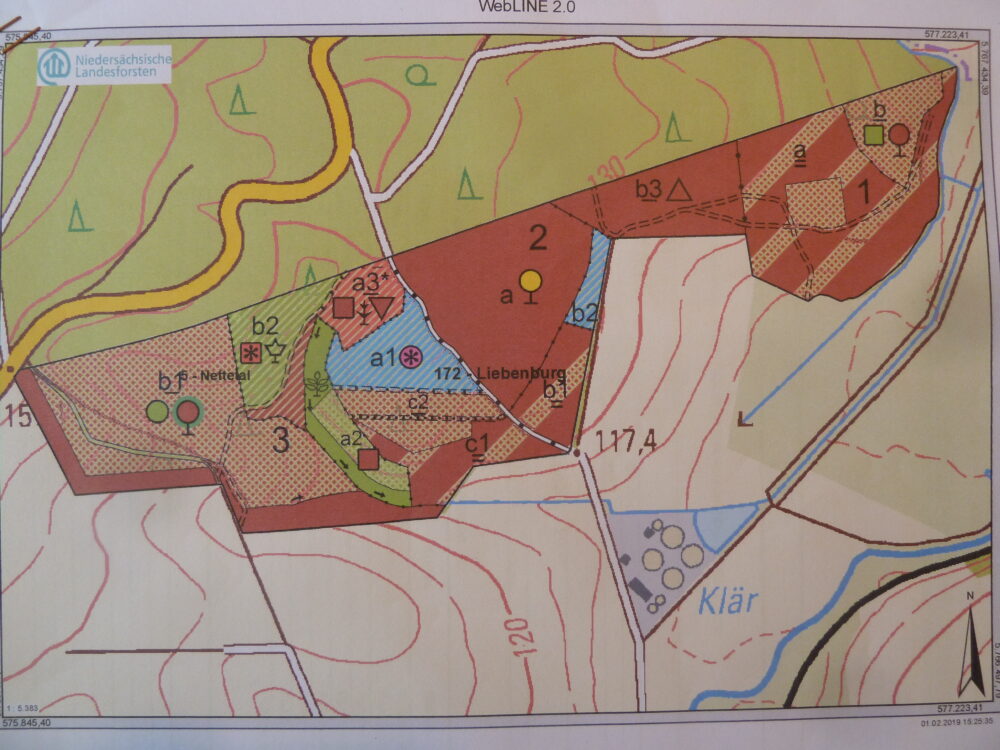

Die Genossenschaft-Forst Werder

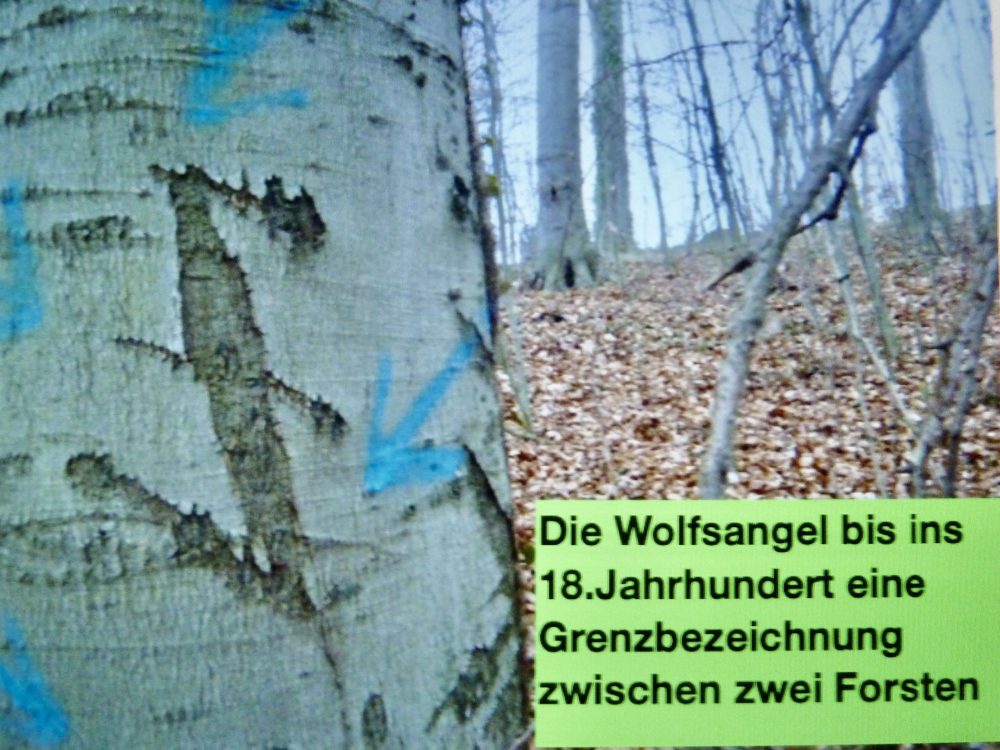

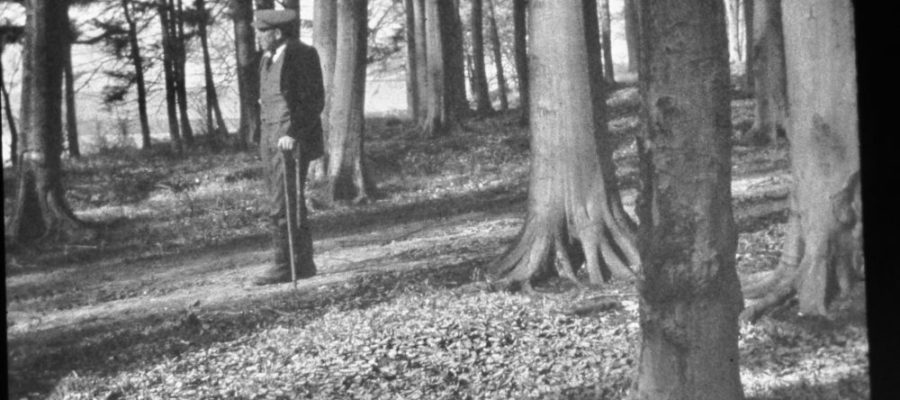

Alter Grenzbaum nördlich der Forst Werder zur Netter Forst hin

„Das Waldgebiet nördlich von Werder und der Kläranlage ist Genossenschaftsforst der Werderaner von 31 ha Größe, aufgeteilt in 20 Anteilen einiger Grundeigentümer. Mit seinen Rotbuchen, Stieleichenbestand und wenig Nadelbäumen entspricht er in etwa einer natürlichen Vegetation. Während der Separation 1842-1848 wurden mit Genehmigung der „Königlichen Landrostei“ 10 Morgen Forstgrund gerodet. Dazu heißt es in § 2 im Recess, dass auf den Forstbestand im „Ellerbruch“ (jetzt Abt.1) kommende Residuum, so wie die von der Forst zur Special Theilung gelangte Fläche endlich, ist so unter den Betheiligten getheilt, als selbige, nach bestehender Observanz, zur Holznutzung berechtigt waren. In §13 heißt es zu den Verpflichtungen in der bleibenden Forst. Die Ausrodung von 10 Morgen Forstgrund und deren Special-Theilung welche in diesem Recesse behandelt wird, ist von Königlicher Landrostei den Interessenten der Gemeinde Werder unter folgenden Bedingungen rücksichtlich der bleibenden Forst gestattet, daher sich Letztere hierdurch ausdrücklich dazu verpflichten.“

Aus dem Recess über die Seperation

Statuten der Genossenschaft Forst

In einem Statut einer Forstgenossenschaft von 1907 heißt es unter § 8 :

Zur Vertretung der Forstgenossenschaft wird ein Vorstand gebildet....usw.- Nicht wählbar zu Vorstandsmitgliedern sind weibliche und minderjährige Forstgenossen, solche, welche unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehen, in Konkurs befangen, oder denen die bürgerlichen Ehrenrechte durch rechtskräftiges Urteil entzogen sind. Mitglieder des Vorstandes, welche nachträglich eine der zur Wahl ervorderlichen Eigenschaften verlieren, scheiden aus dem Vorstande aus.

1.) Den Vorschriften der Forstbehörde wegen Ausführungen von Forst-Culturen ist von den Interessenten unablässig stets Folge zu leisten.

2.) Sämtliches in den jährlichen Schlägen ervolgte Brennholz muß ordnungsmäßig aufgearbeitet werden und

3.) Der bleibenden Gemeindeforst ist eine vollständige Befriedung zu verschaffen.

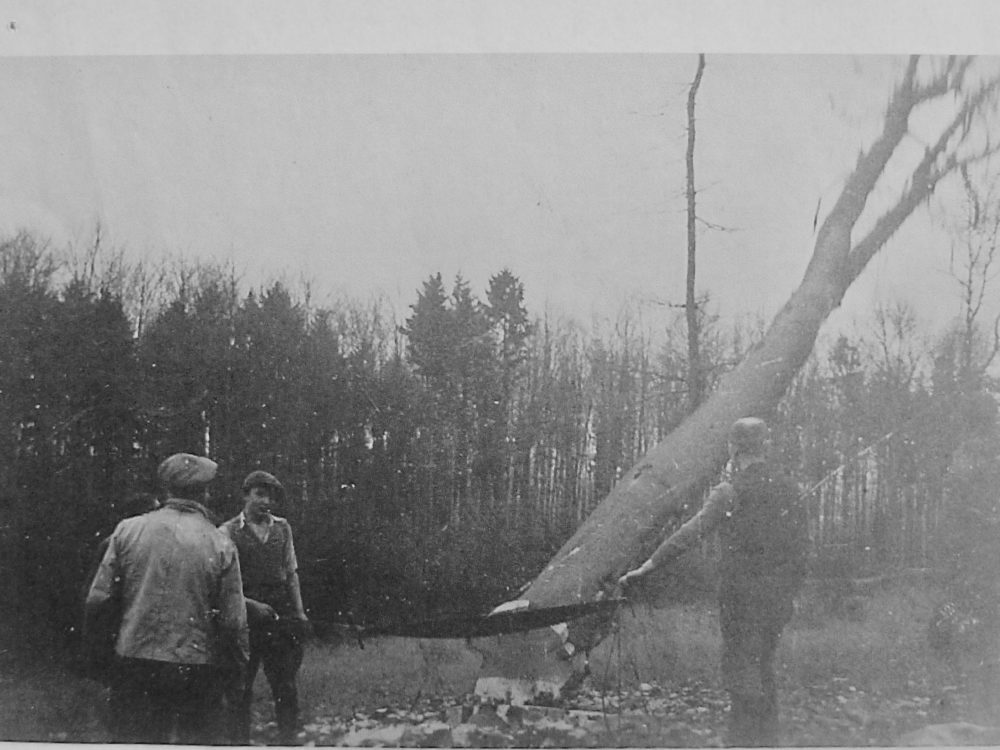

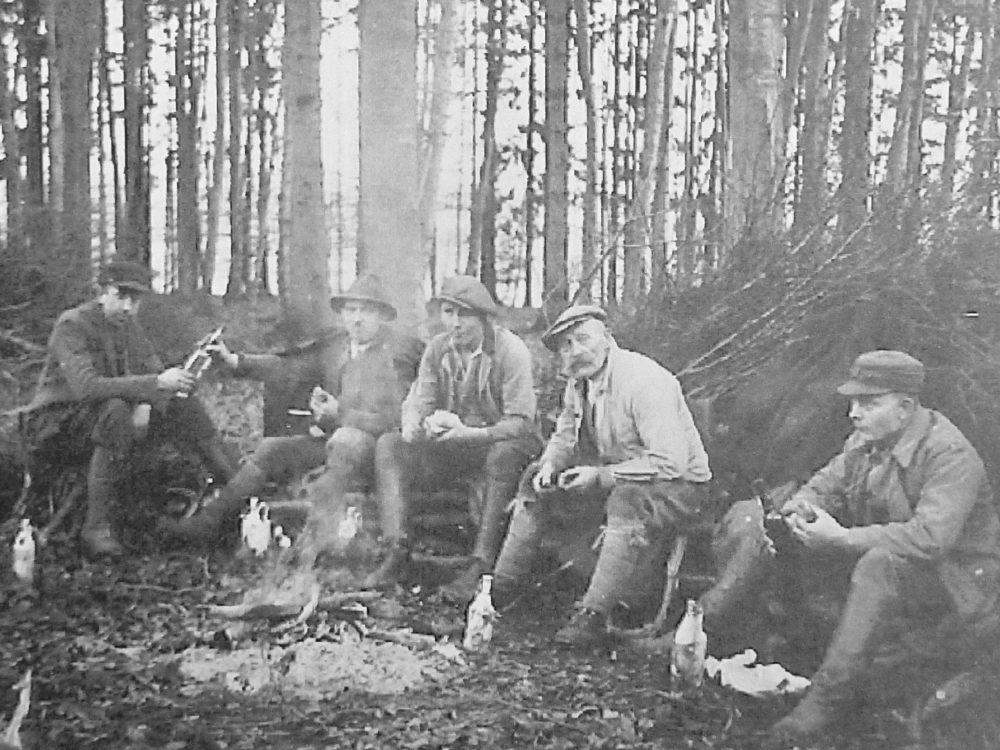

Das Aufmessen vom gefällten Baum.

Nach schwerer Arbeit die verdiente Pause.

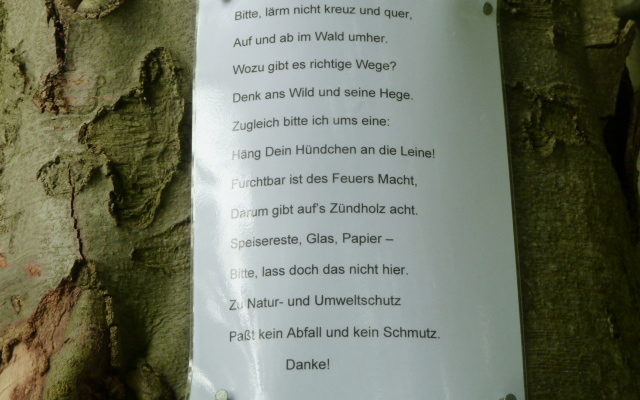

Unrat im Wald

Bäume dienten bei Waldspaziergängen oft als Kundgebung von Liebeserklärungen, aber auch in gewissen Zeiten als politischer Beeinflussungsversuch für fragwürdige Ziele. In der Hauptsache jedoch als wertvoller Klimabeeinflusser, Baustoff für die Möbelindustrie und Wärmespender in den Wohnungen useres Ortes. Einst galt der Wald in kargen Zeiten als Sparkasse der Anteiler.

Die Anlegung besonderer Forstgrundbücher für die Nutzungsrechte in den Bestandsverzeichnissen der Grundbücher wurde im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts aufgehoben. Für Verbandsanteile, wie die Forstnutzungsrechte danach jetzt heißen, darf ein Grundbuchblatt nicht mehr angelegt werden.

Daher sind Eintragungen in alten Forstgrundbüchern unrichtig und das Publikum kann durch Vermerke nicht mehr getäuscht werden.

Die Siedlung

Soviel über unsere Flurnamen mit einem kleinen geologischen Ausflug in die jüngste Zeit, nebst den Beschreibungen in Kurzfassung über Satzungen, Verordnung und Fotos.

Für außenstehende Leser mag die Wahrnehmung der Beschreibung solch vieler Flurstücke vielleicht etwas verwirrend sein, die zu damaliger Zeit hier lebenden, überwiegend landwirtschaftlich beschäftigten Dorfbewohner und Besitzer von Flurstücken natürlich ein wichtiger Hinweis, wo sich jemand aufhielt oder wohin man gehen sollte um die darauf stehende Frucht zu pflegen. Mein Wunsch an nachfolgende Generationen währe, diese alten Namen der Flur und ihre durchlaufenden Bäche nebst Gräben bei Zusammenkünften auch zu erwähnen. Der Vergleich der „Gauschen- Landesaufnahme“ aus der Zeit 1827-1840 und der Verkopplungskarte aus der Zeit 1841-1848, mit heutigen Karten zeigt auf, dass in den vergangenen 150 Jahren keine starken Veränderungen in der Ortschaft Werder hinsichtlich baulicher Siedlungsstrukturen erfolgt sind.(Gern hätten von den Vertriebenen nach dem Krieg in Werder einige Leute gebaut, in der Nähe zum Ort und Hochwassersicher wurde leider kein Bauland ausgewiesen)

Einige Grundstücke haben sich innerörtlich verändert und „Am Grund“ ist eine kleine Siedlung von 1970-1991 entstanden.(sicher vor Hochwassers) Nach der zweiten Jahrtausendwende sind im Ort drei Häuser wüst gefallen und vier wurden neu erbaut, auch im früherem Überschwemmungsgebiet war es nach der Umwallung (Hochwasserschutz) möglich Innerörtlich neue Wohnbauten zu errichten.

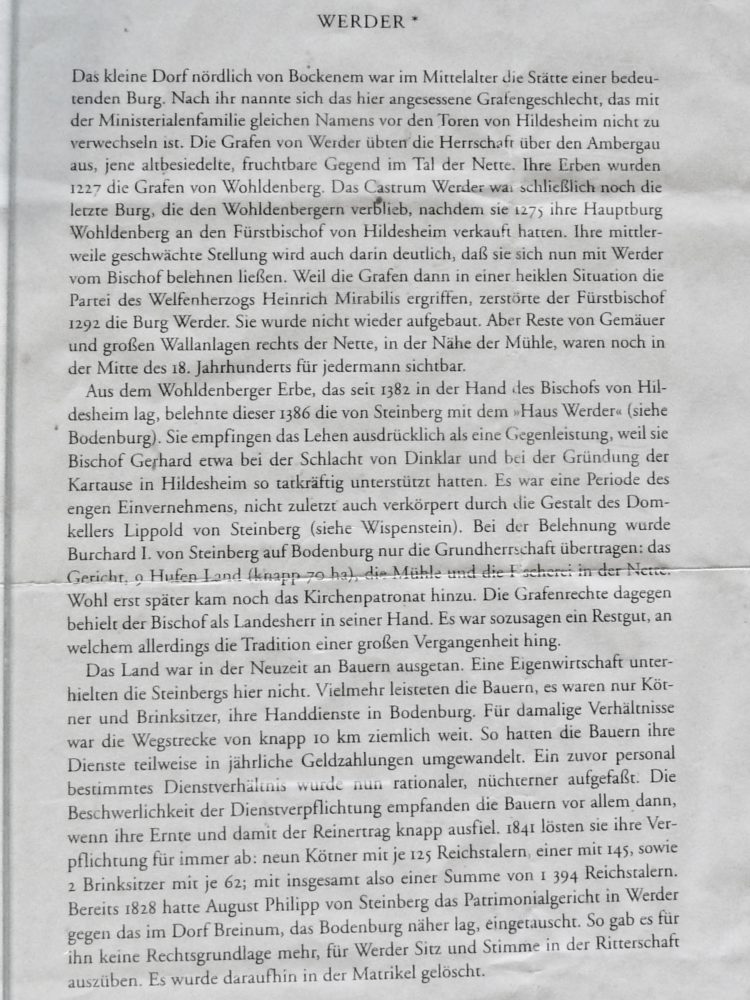

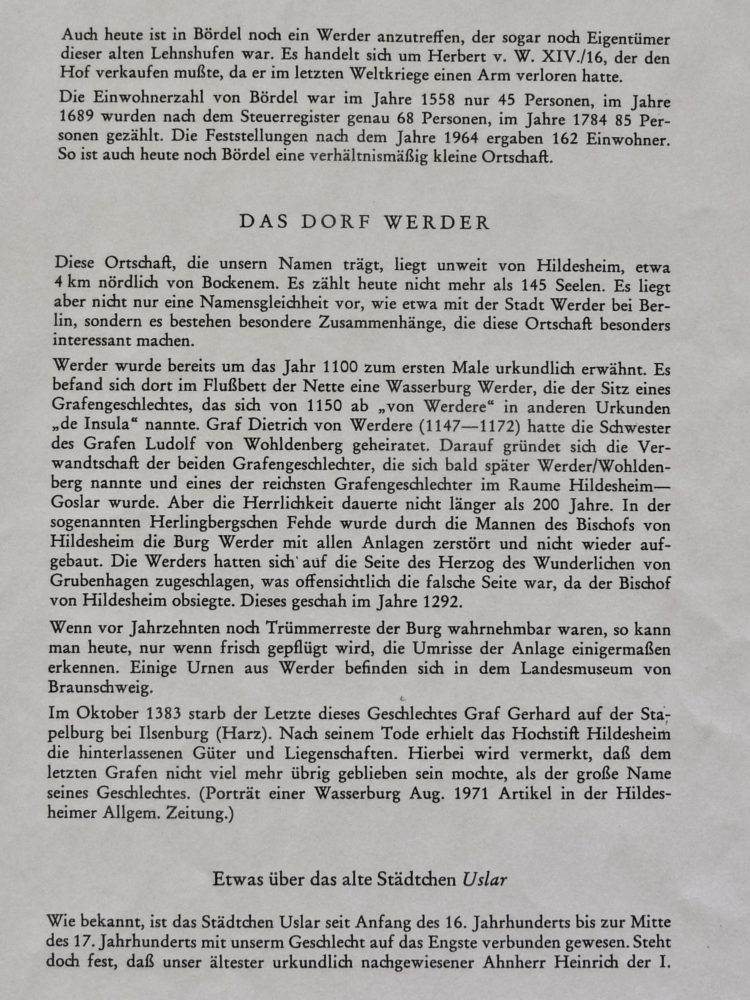

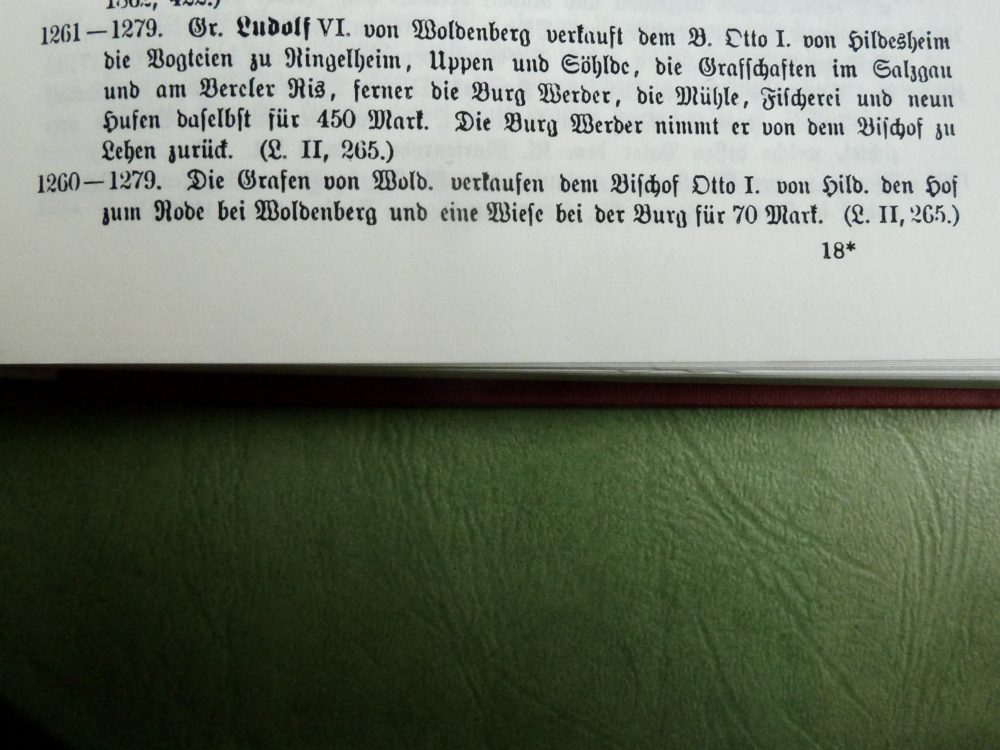

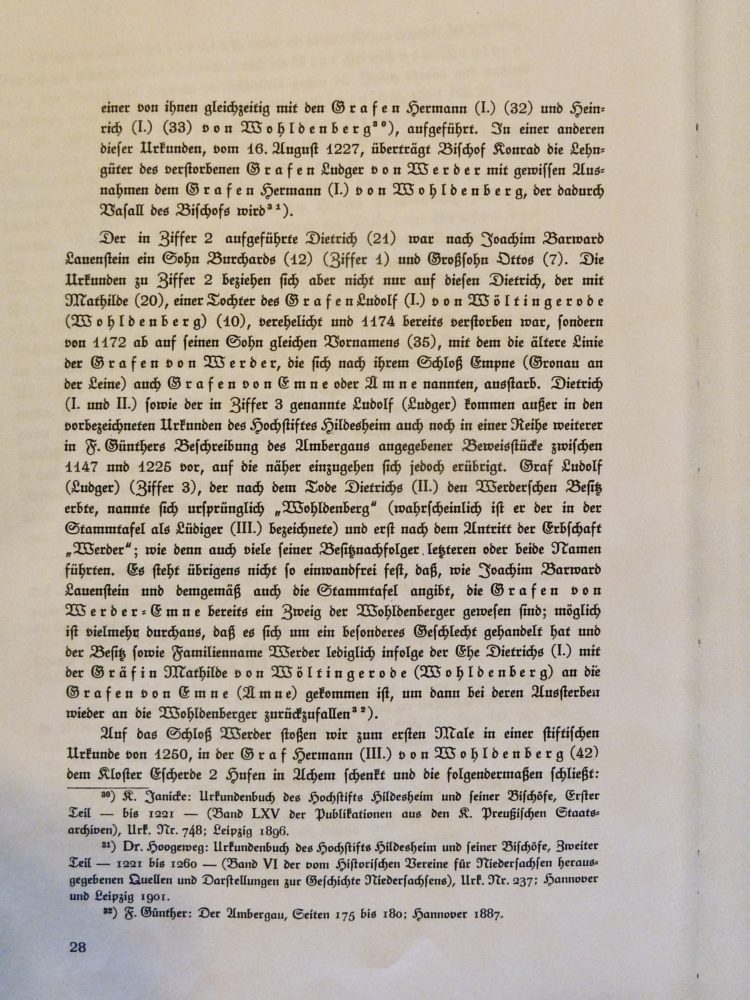

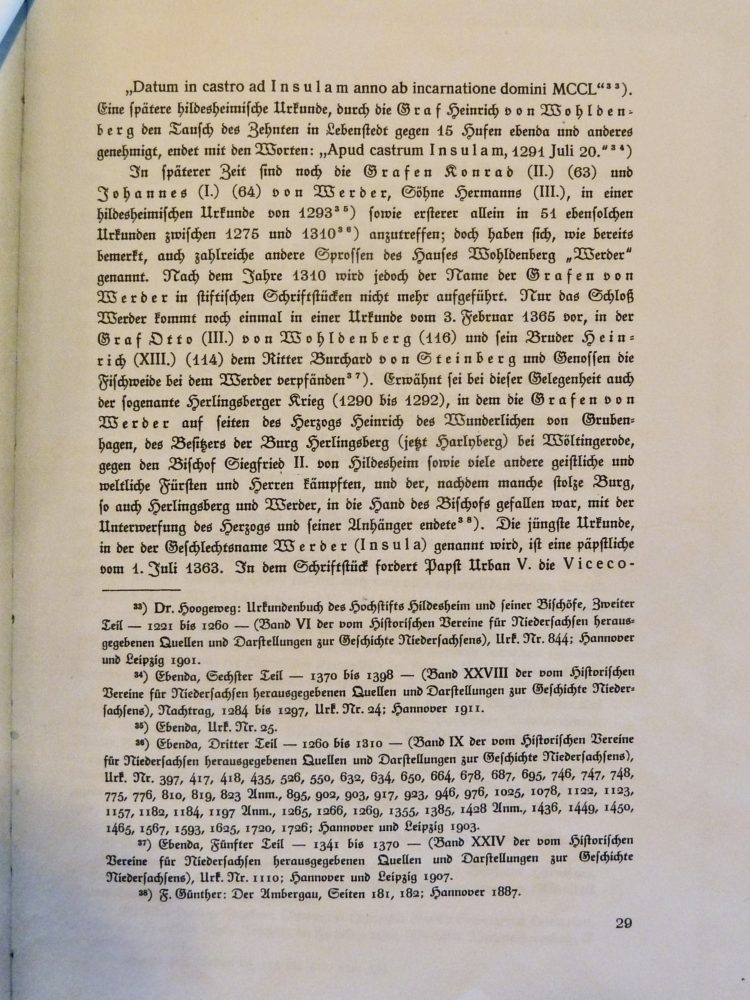

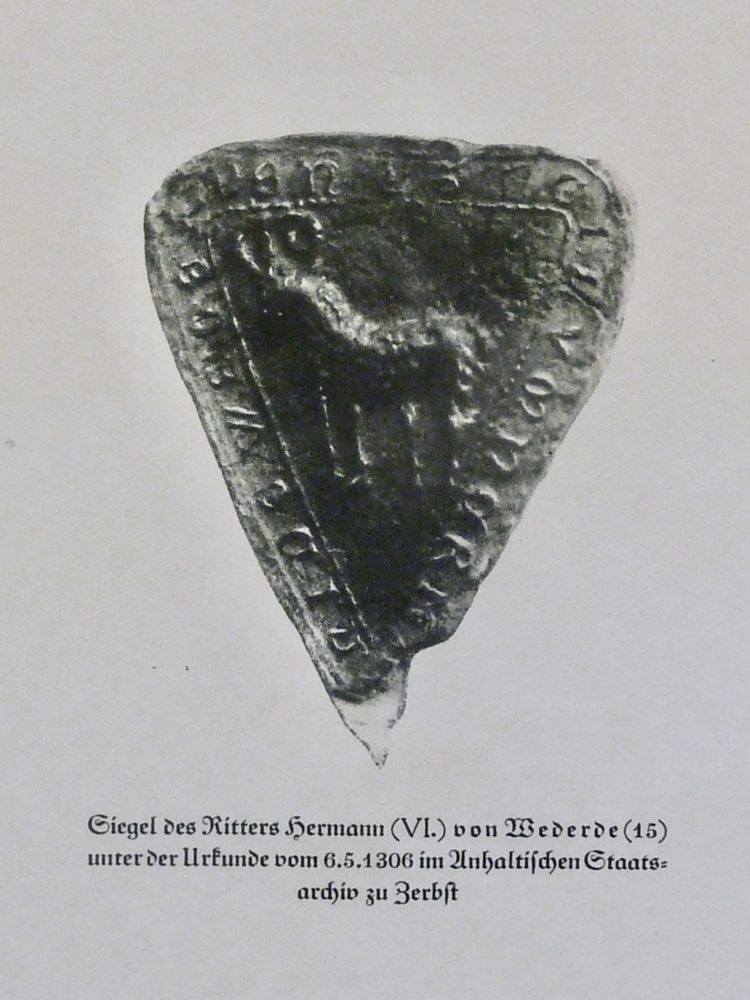

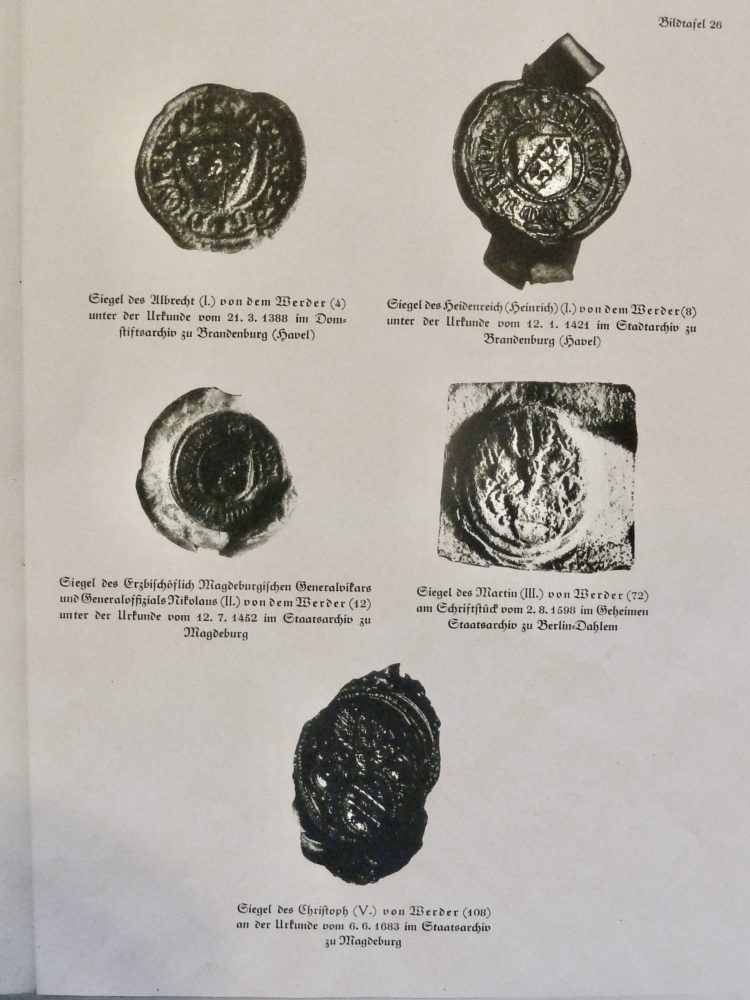

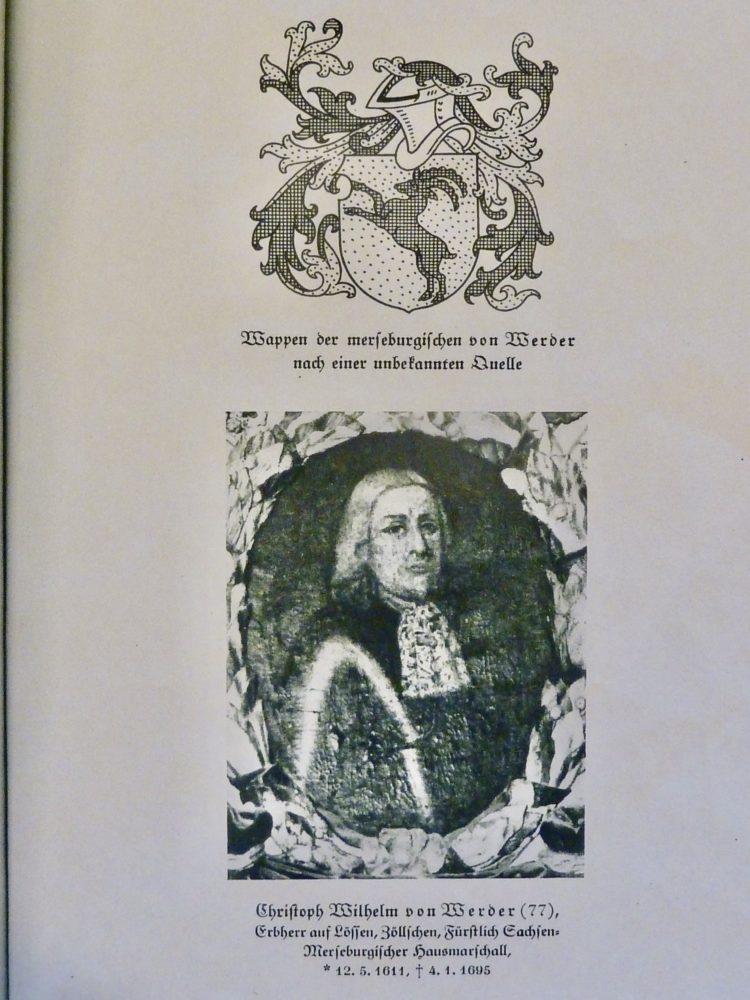

Burg Werder

Die Burg Werder wurde mit der Mühle dem Bischof zu Hildesheim überlassen. Auch mit dem Wohldenstein ging es 1357 weiter abwärts und 1357 gelangte die gesammte Grafschaft für immer in den Besitz der Hildesheimer, bis 1383 das Geschlecht erlosch. Zur gleichen Zeit kam das Haus Werder durch Heirat an die Familie von Steinberg (Bodenburg). Werder hatte nun einen neuen Lehnsherrn, von dem sich die Grundbesitzer erst ab 1842 durch Ablösekapital freikaufen konnten.

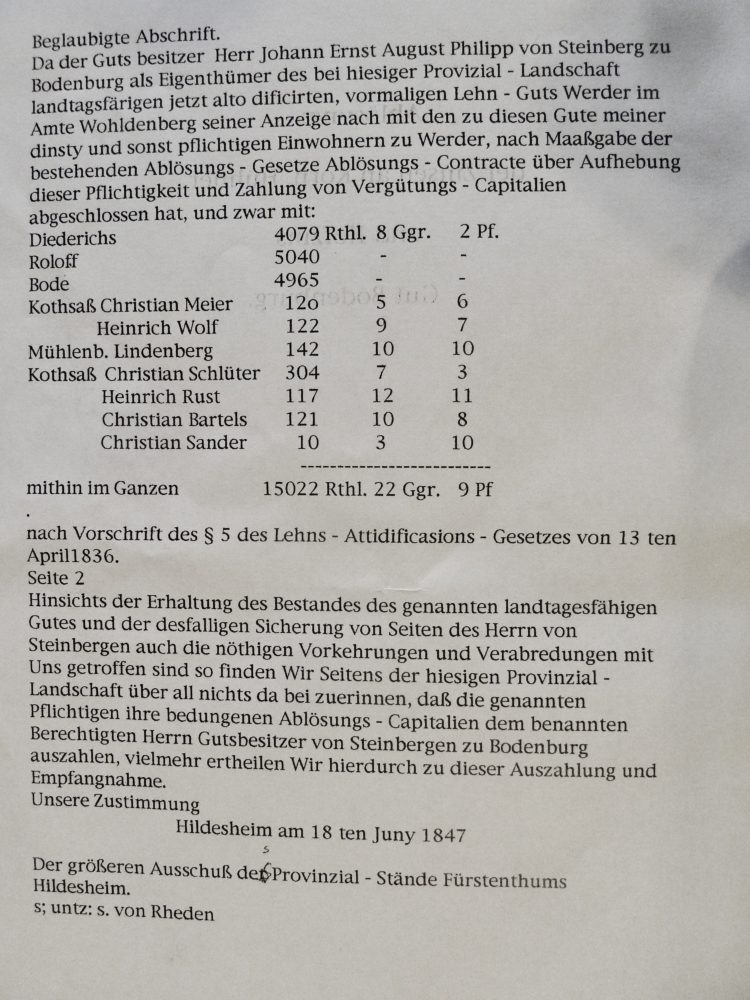

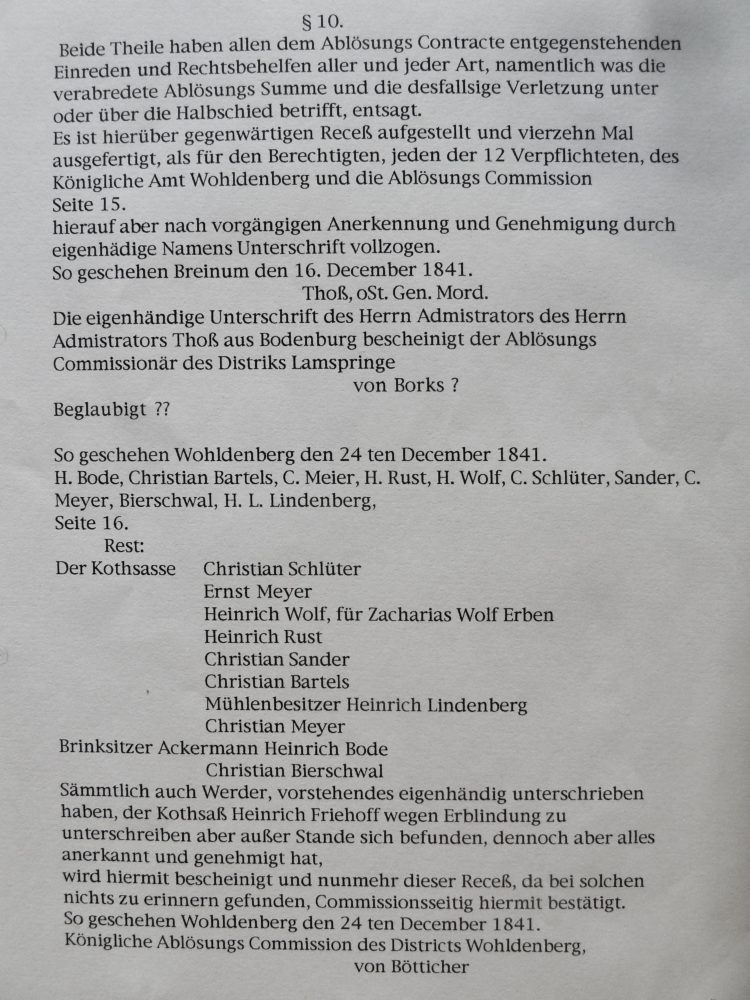

Die Ablösungspflichtigen

Da der Gutsbesitzer HerrJohann Ernst August Philipp von Steinberg zu Bodenburg als Eigenthümer bei hiesiger Provizial-Landschaft landtagsfärigen jetzt alto dificirten,vormaligen Lehn-Guts Werder im Amte Wohldenberg seiner Anzeige nach mit den zu diesen Gute meiner dinsty und sonst pflichtigen Einwohner zu Werder, nach Maasgabe der bestehenden Ablösung-Gesetze Ablösung-Contracte über Aufhebung abgeschlossen hat, und zwar mit:

Macht und Besitz musste neu verteilt werden;

schafften wir das ?

Über die Burganlage entstand der Ortsname „Werder“

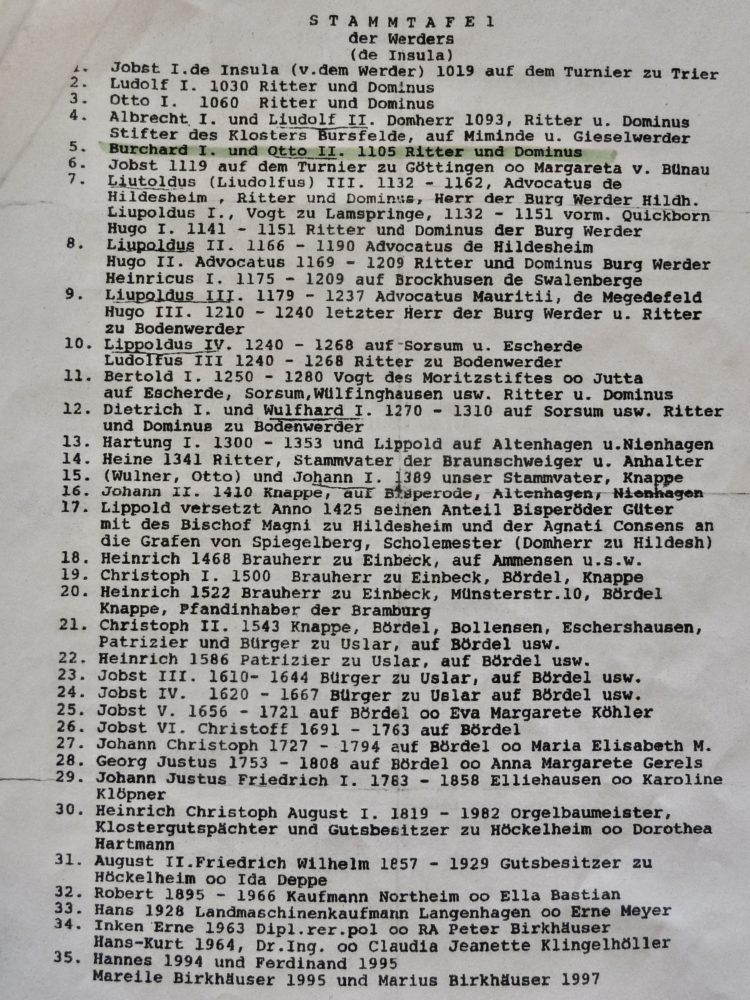

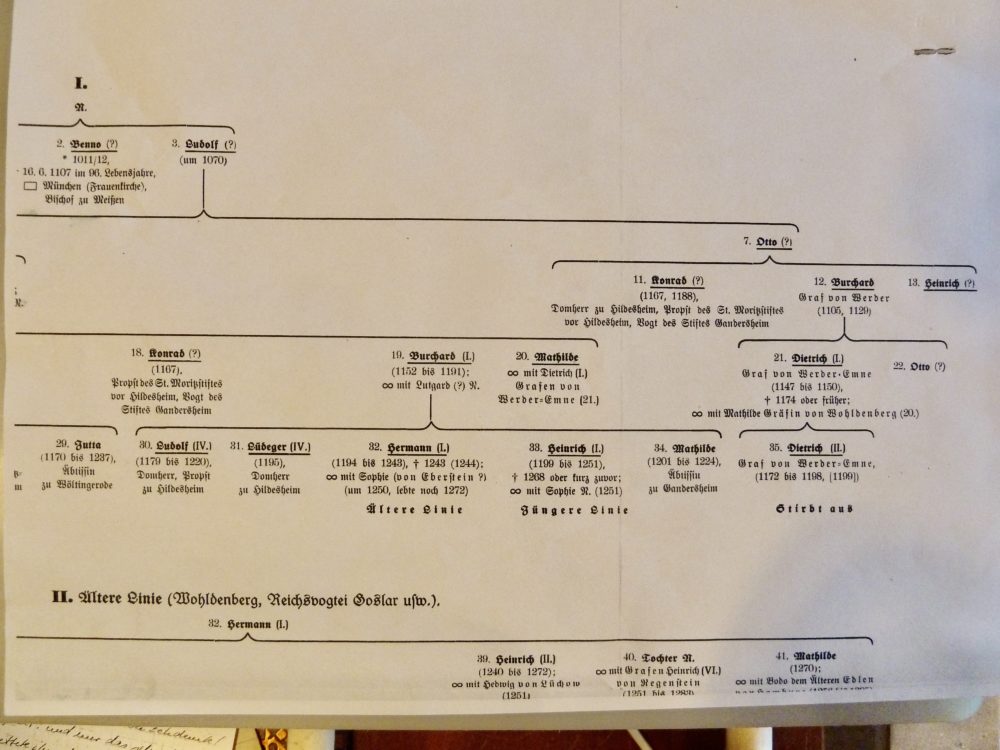

Gibt es noch Nachkommen von dem Geschlecht ?

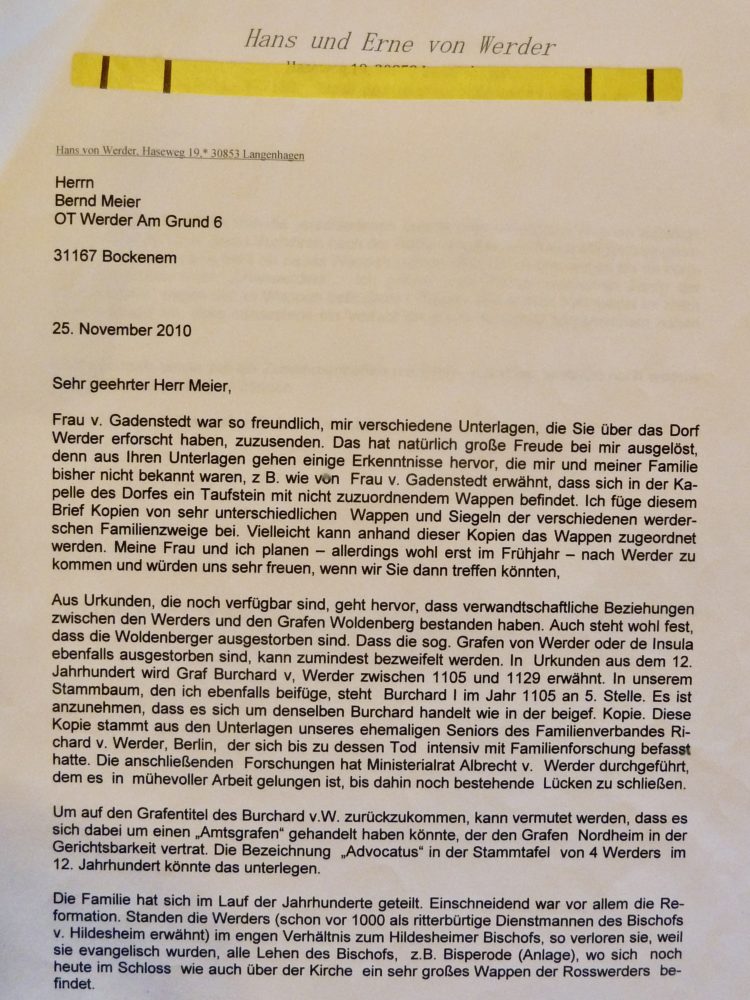

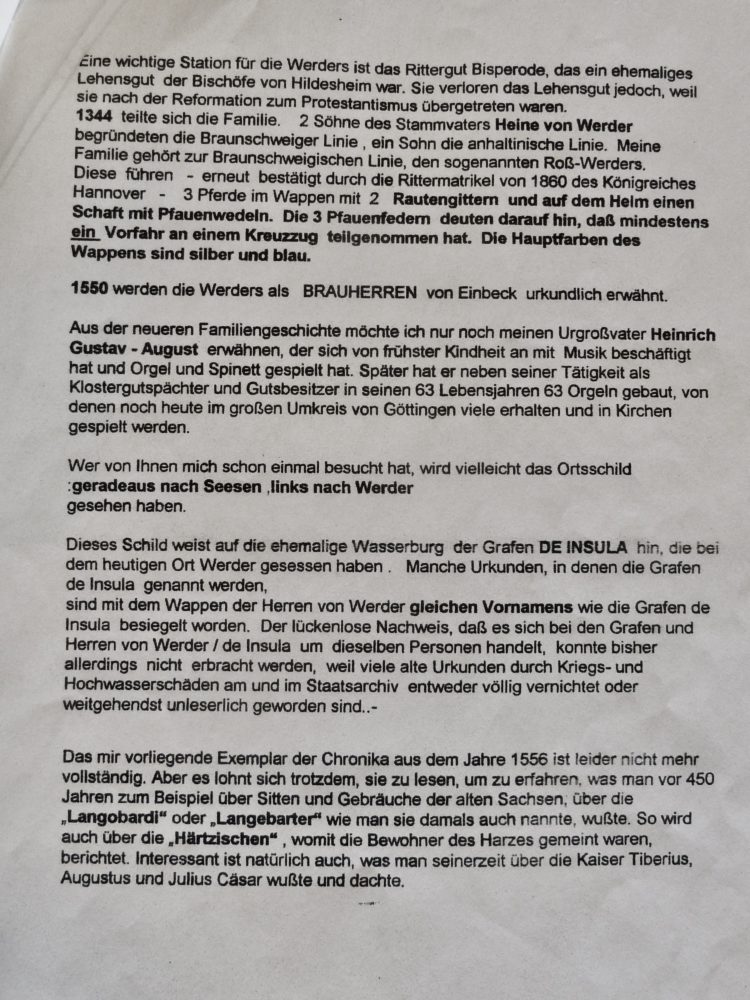

Antwortschreiben von 2010

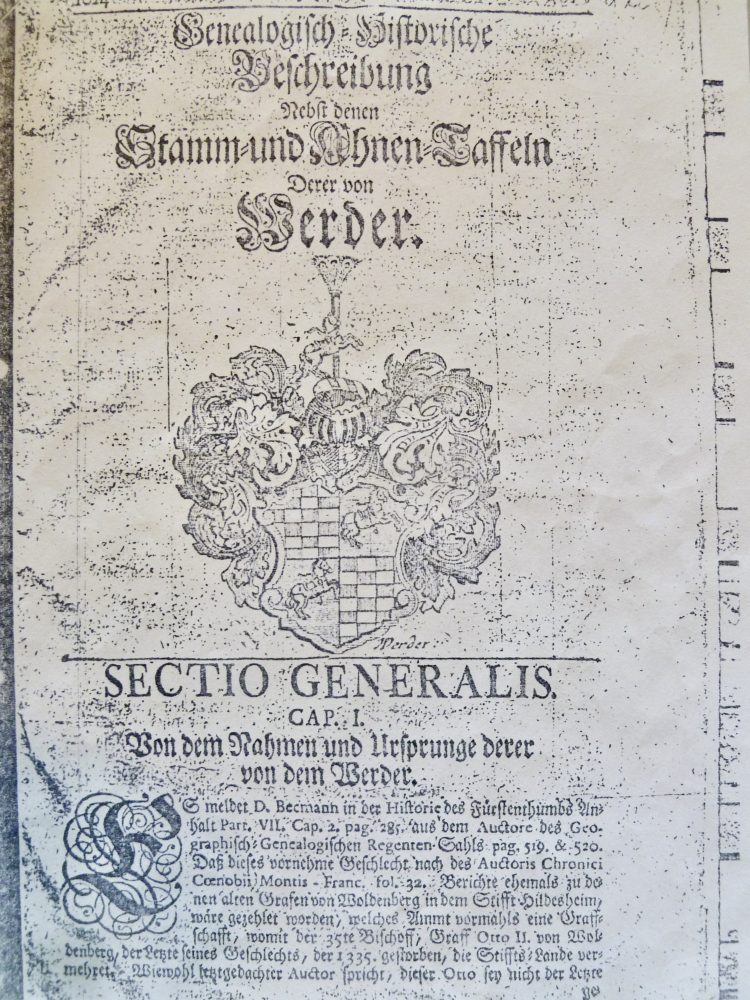

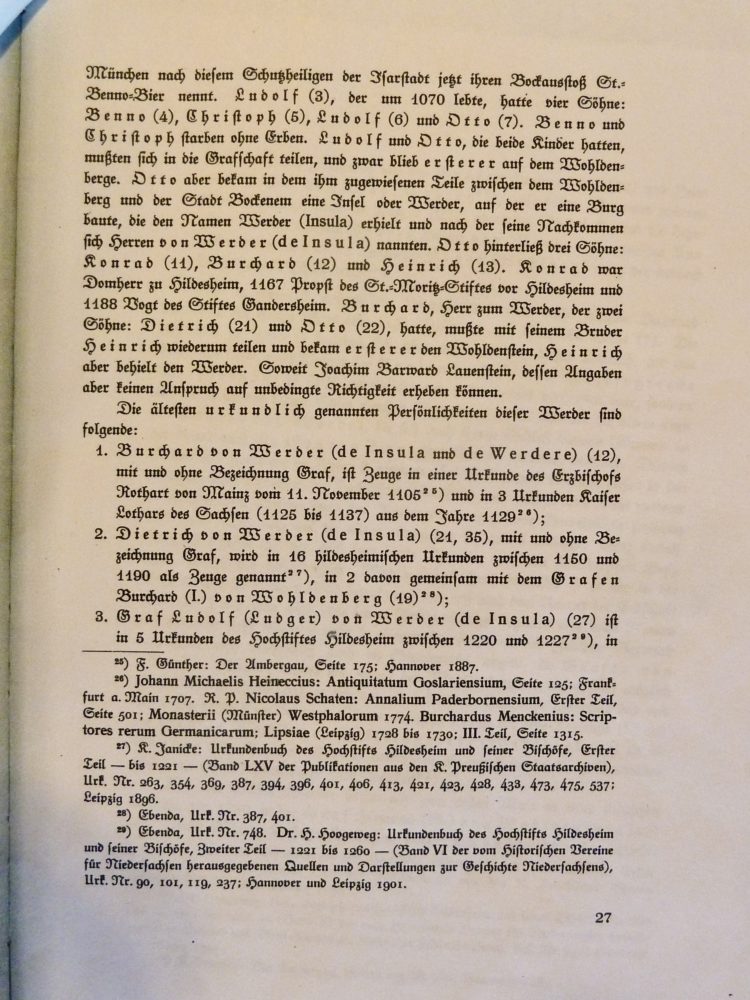

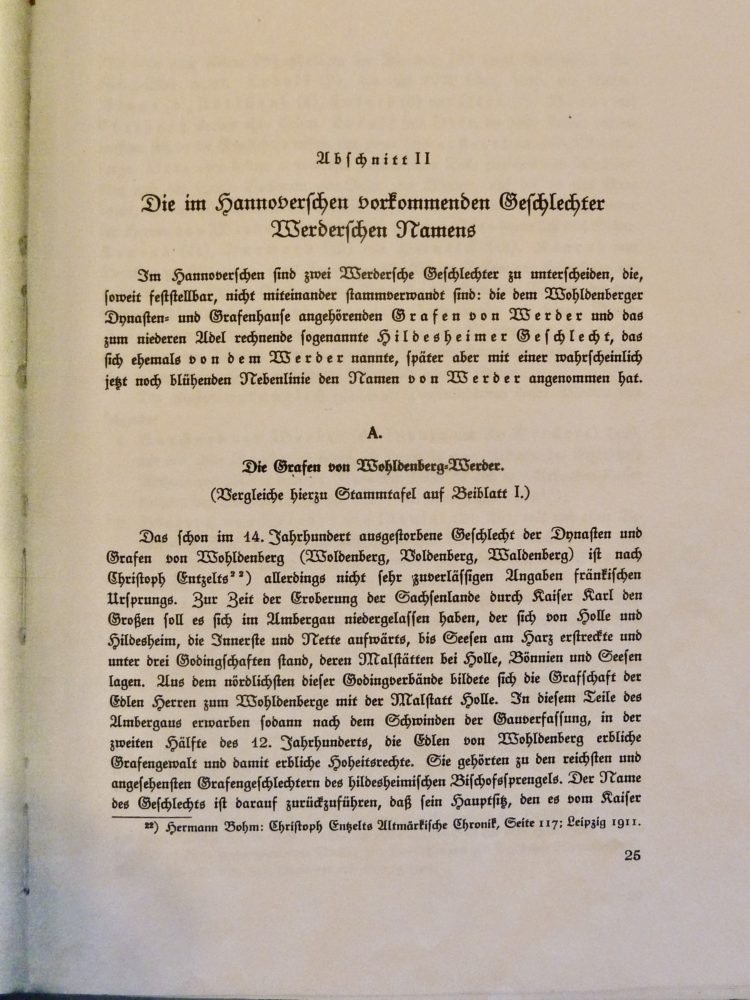

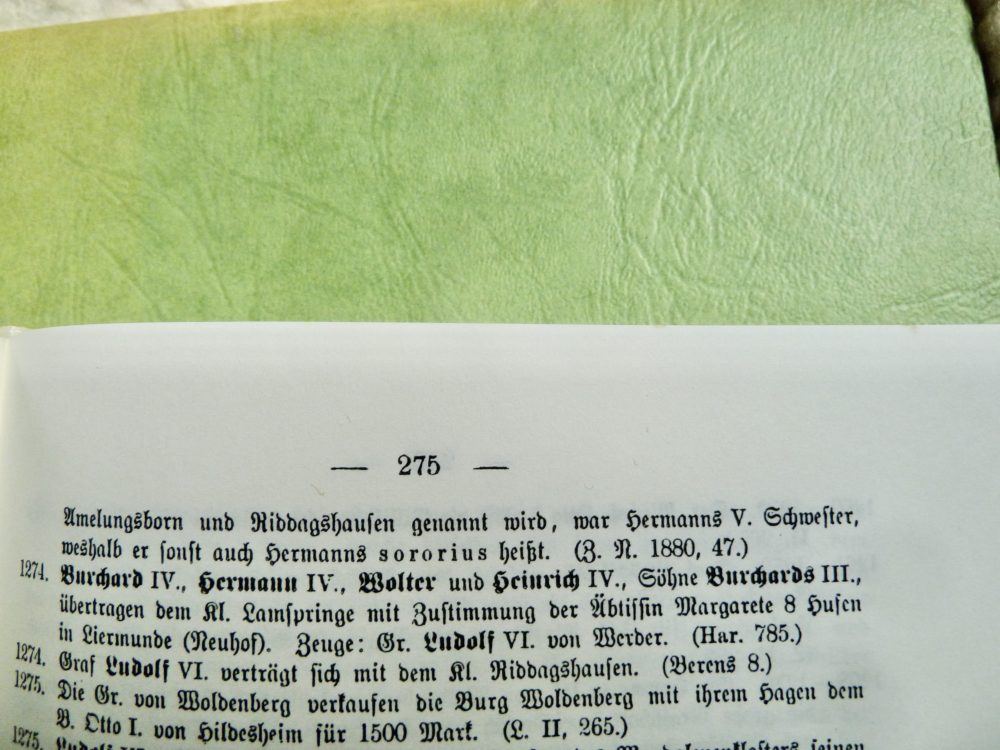

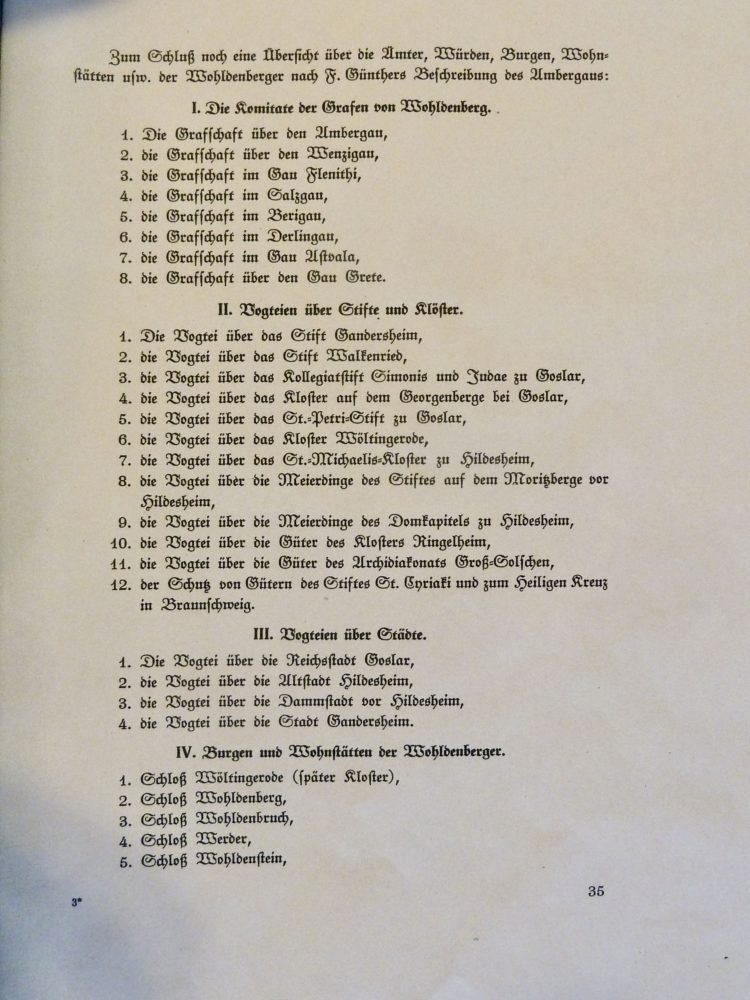

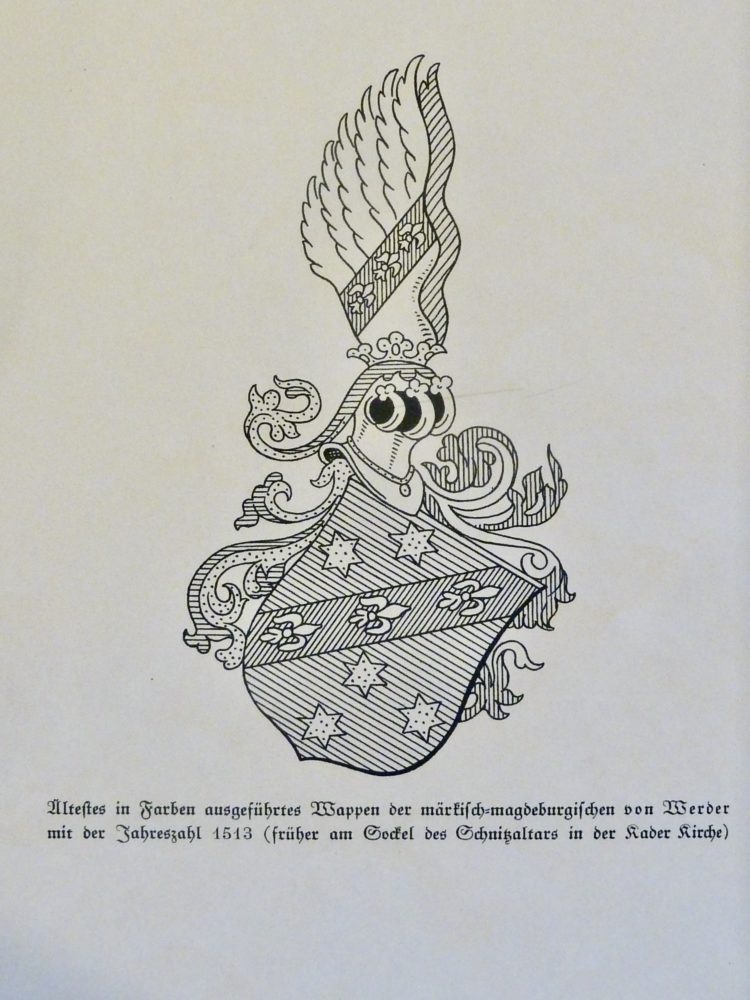

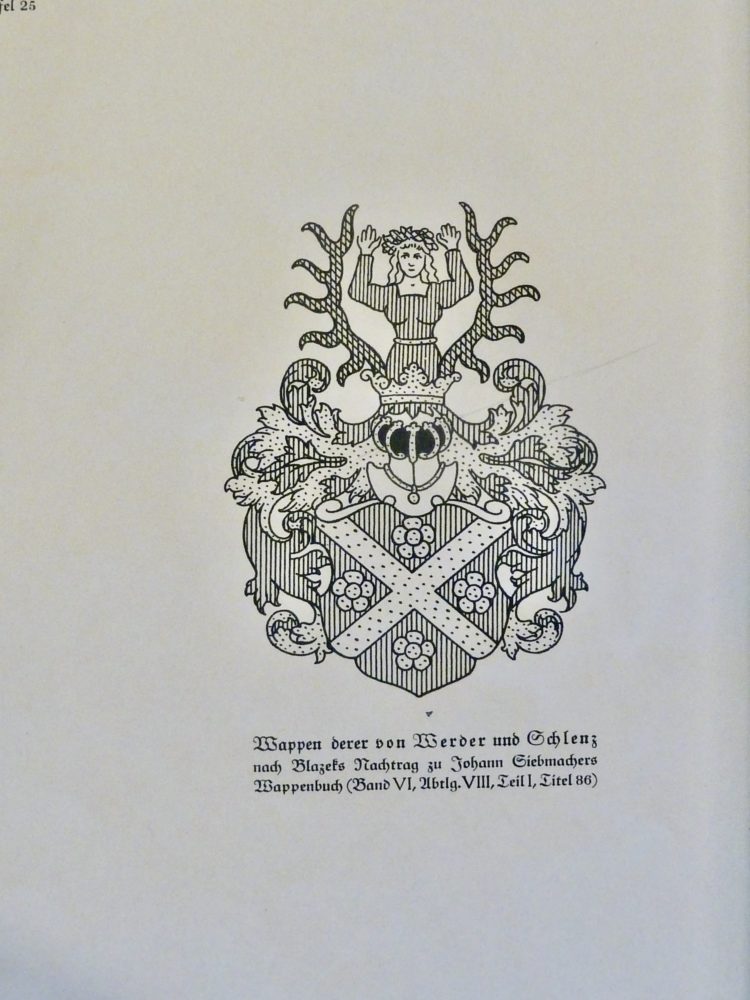

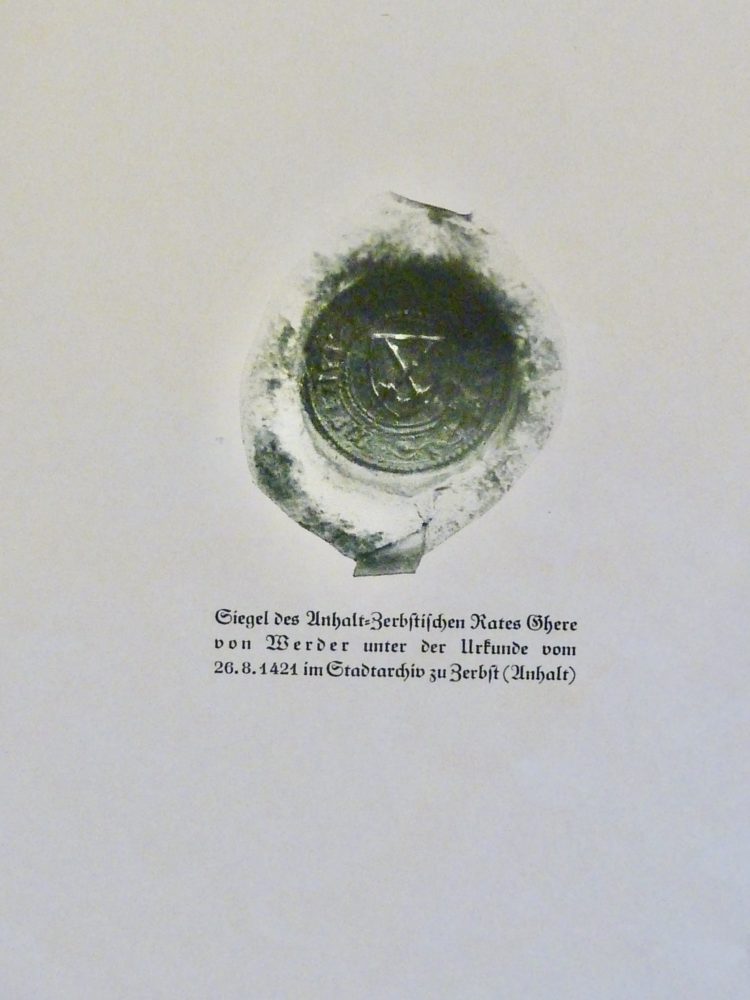

Aus dem Buch der „Ambergau“. von Günther

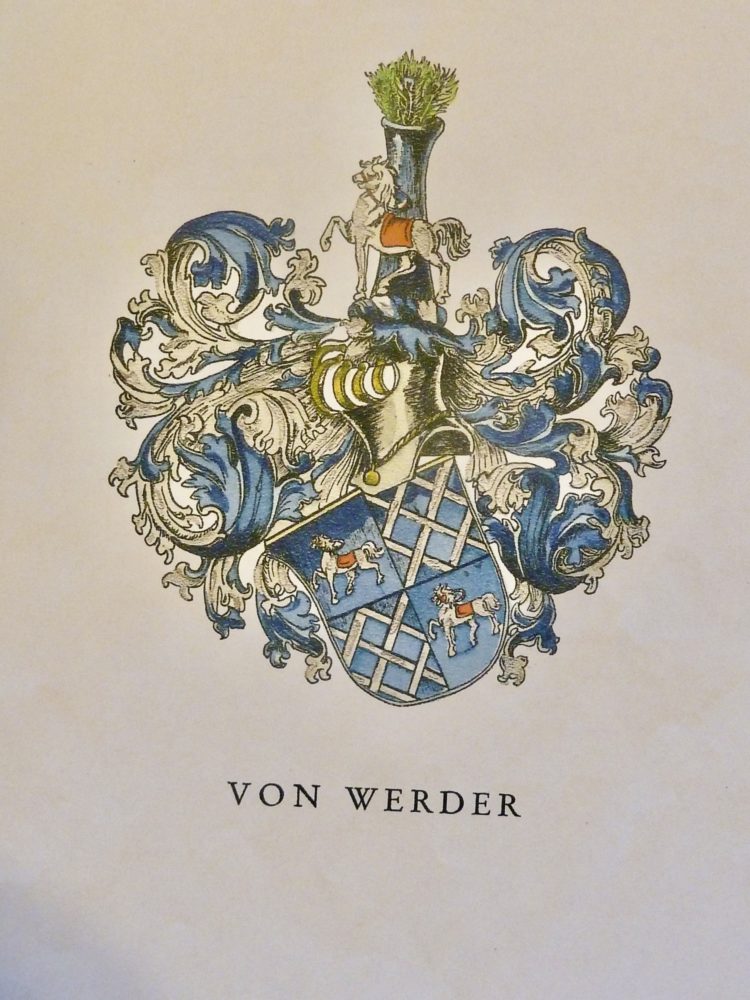

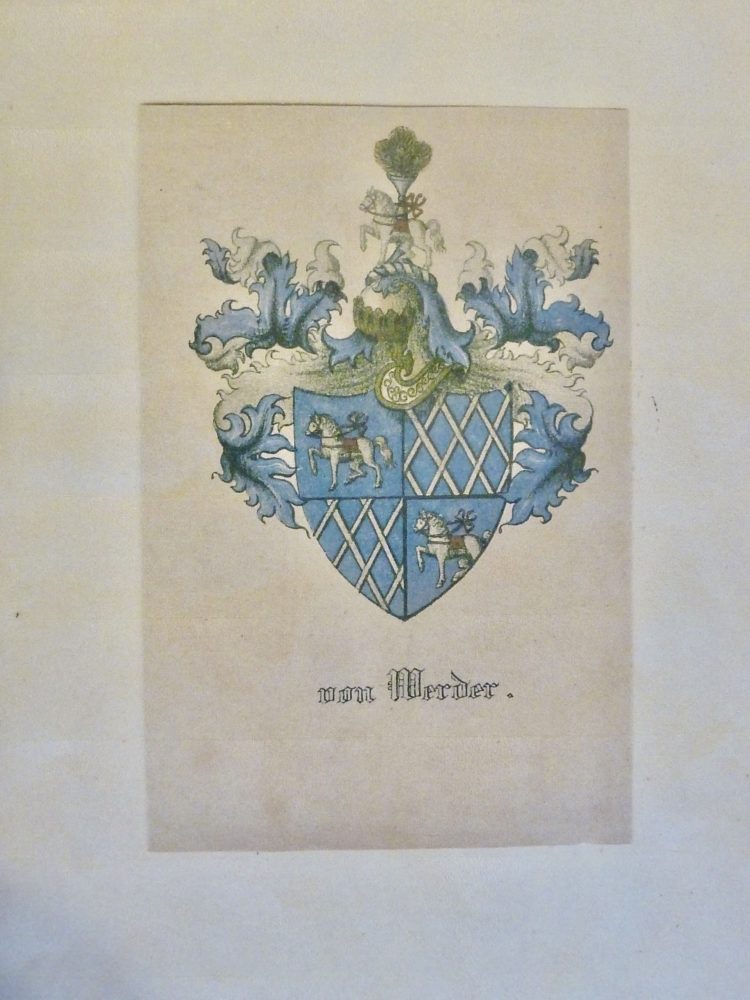

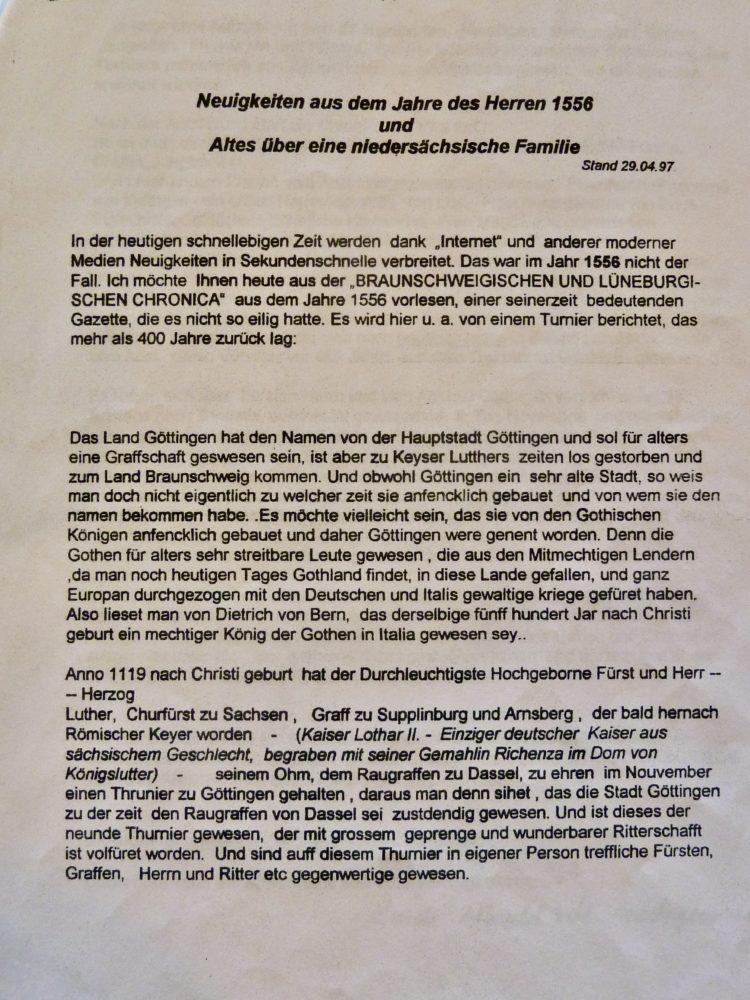

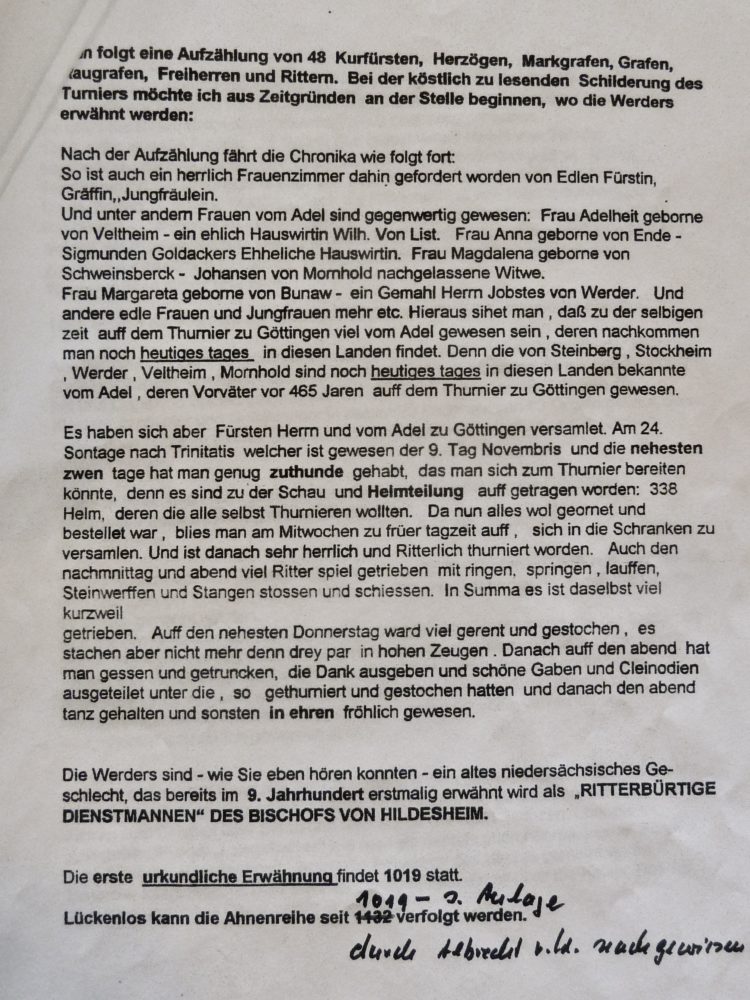

Historische Wappen

Abschließende Worte

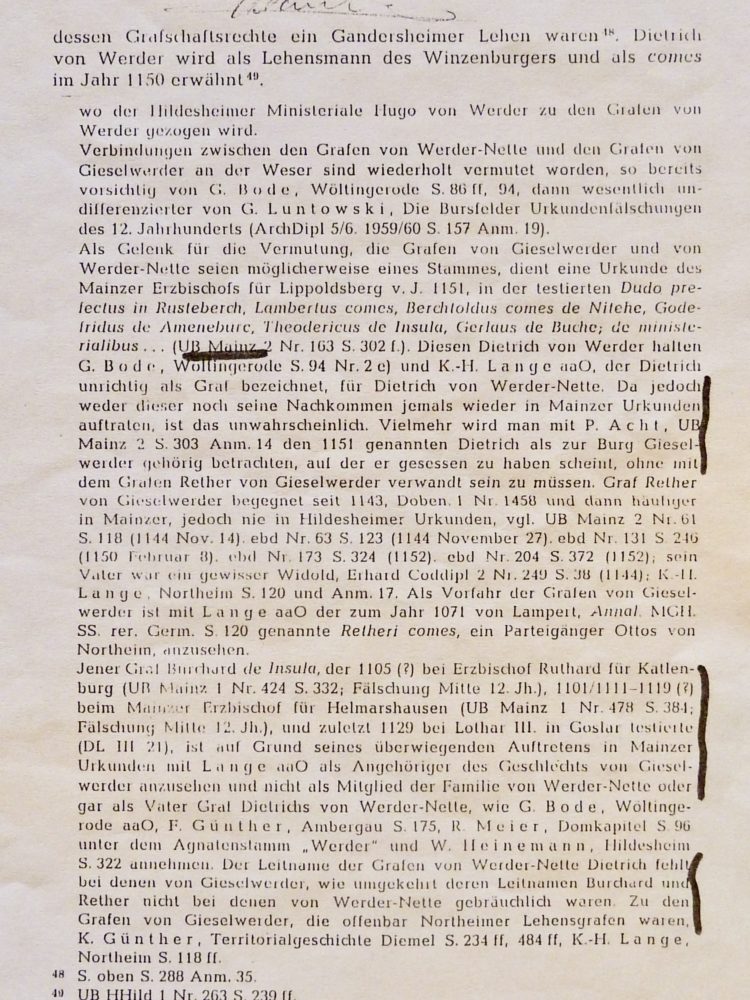

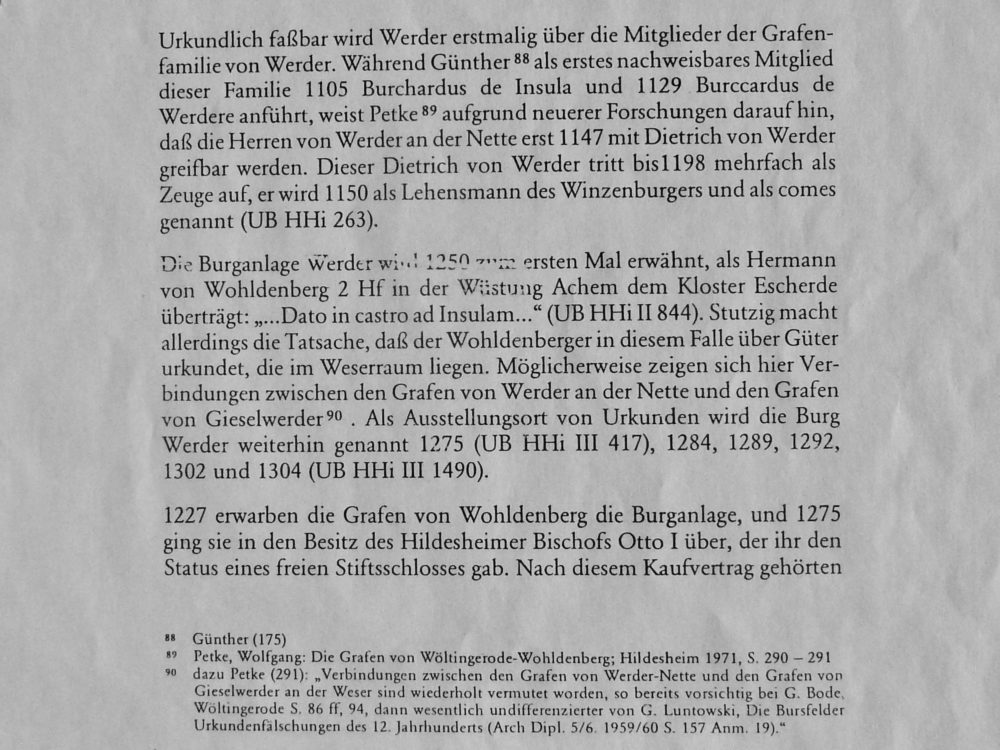

Diese Darstellung über die Lage des Ortes im Ambergau in verschiedenen Abschnitten mit Bildbeitrag zum Teil aus Kaisers Zeiten, soll Werder aus älteren Quellen nicht neu bewerten, sondern das jetzige Wissen lesbar wiedergeben. Für die geschichtliche Herkunft des Ortsnamen sind mir freundschaftlicherweise aus dem Familienstammbaum derer von Werder einige Seiten zur Veröffentlichung übertragen, worüber ich als geschichtlicher Laie keine Verantwortung übernehme, falls widersprüchliche Expertenmeinungen auftreten.

Es wurde aus folgenden Quellen geschöpft:

- Erläuterungsbericht: Ausbauverband Nette über Hochwasserschutz „Werder“ komplett übernommen

- Gaus: Landesaufnahme

- Schriftverkehr: Zwischen Molkerei Ramm und Gemeinde

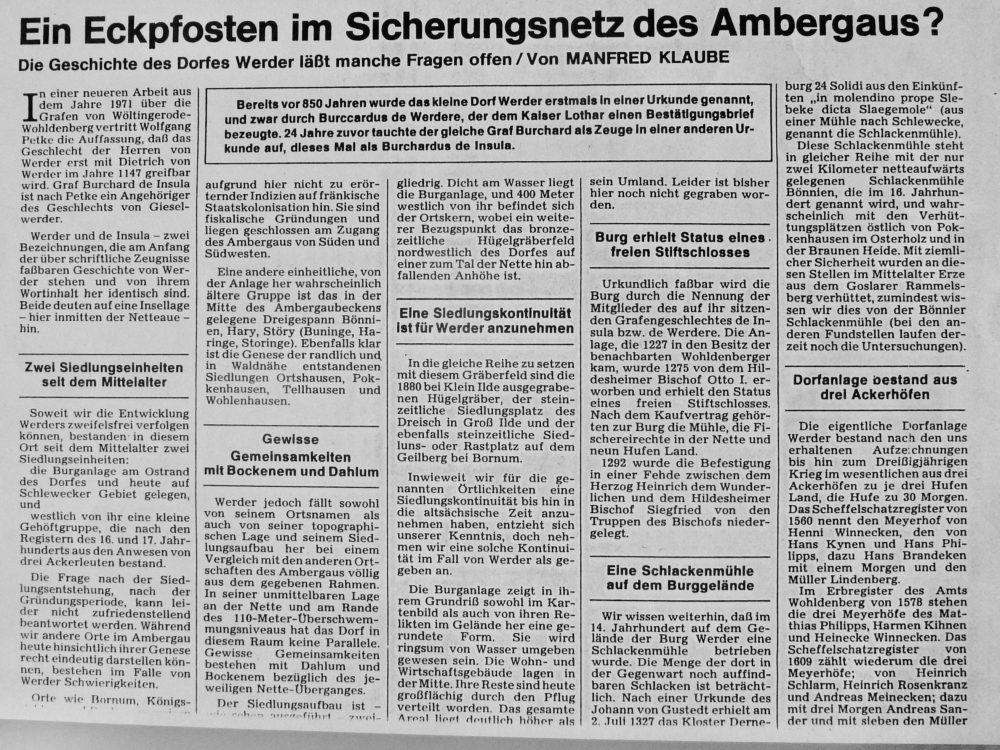

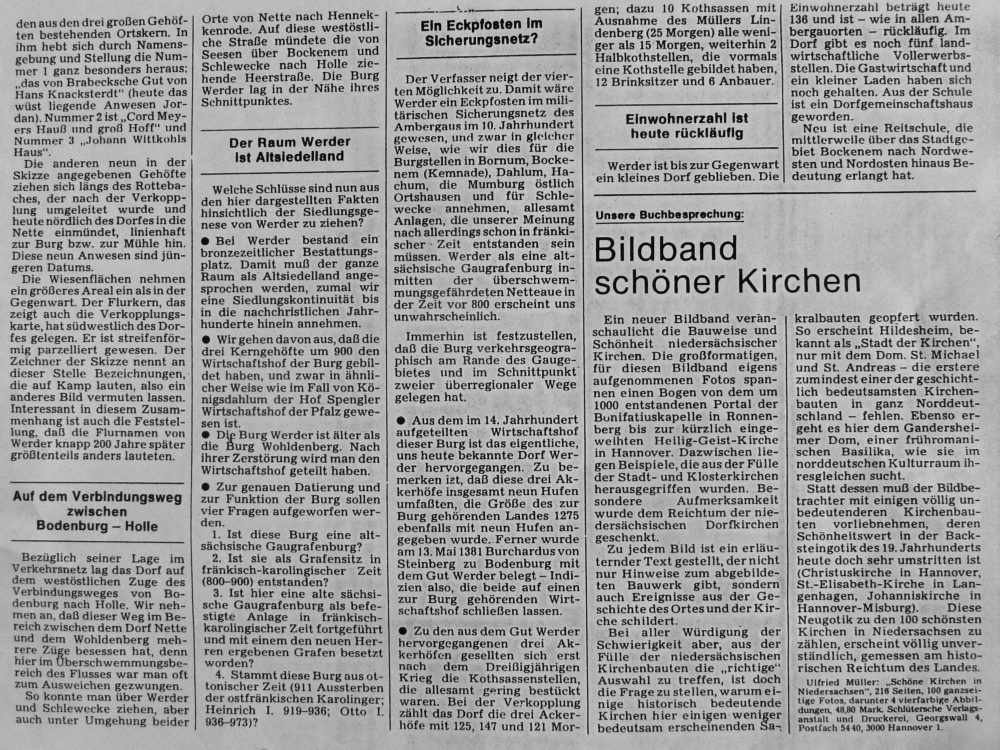

- Heimatforscher: Manfred Klaube – Sitten und Gebräuche- Die Geschichte des Dorfes Werder (Aus der Heimat)

- Statuten: Der Forstgenossenschaft Werder

- Aus dem Recess über die Seperation

- von Steinberg: Aus Familie

- Aus der Familienchronik Derer von Werder

- Familienurkunde Ch. Meier

- stud. paed. Karl Strauß (Ortsgeschichte von Schlewecke)

Bernd Meier

Ortschronist Werder